ASUS ROG 打造 X399 主機板之顛峰

ASUS ROG 打造 X399 主機板之顛峰

ASUS ROG 替重返 HEDT (High End Desktop) 市場的 Ryzen Threadripper 研發出極致的 X399 主機板「ROG ZENITH EXTREME」,不僅集結 ROG 主機板之精華,有著一體式 I/O 背板、802.11ac 60GHz 無線與 10GbE 網絡卡,更將主機板 Q-Code 升級為 OLED 顯示,支持 DIMM.2 擴充,更設有 VRM (Voltage Regulator Module) 散熱片與主動散熱風扇;ROG ZENITH EXTREME 無疑是 X399 主機板之顛峰,除了有著極致性能,更滿載高端擴充功能,接著就來看看 ROG ZENITH EXTREME 的特色所在。

規格

尺寸:E-ATX(30.5cm x 27.7cm)

處理器針腳位:TR4

晶片組:AMD X399

記憶體:8 x DIMM, MAX 128GB, DDR4 2800(OC)/2666 MHz

擴充插槽:4 x PCIe 3.0 x16(x16/x8/x16/x8)、1 x PCIe 2.0 x4、1 x PCIe 2.0 x1

儲存插頭:6 x SATA 6Gb/s、1 x M.2_1 Socket 3(PCIe 3.0 x4 & SATA)、1 x DIMM.2(2 x M.2 Socket 3 PCIe 3.0 x4)、1 x U.2

網路卡:ROG AREION 10 Gigabit 網路卡、Intel I211-AT Gigabit LAN w/ LANGuard

無線:1T1R Wi-Fi 802.11ad 60GHz、2T2R Wi-Fi 802.11ac 2.4/5GHz、藍牙v4.2

音訊:ROG SupremeFX S1220 8ch Codec、ES9018Q2C DAC

USB埠:8 x USB 3.0(CPU)、1 x USB 3.1(前面板插座)、4 x USB 3.0、2 x USB 2.0、2 x USB 3.1

ROG ZENITH EXTREME 主機板開箱

ROG ZENITH EXTREME 主機板開箱

ROG ZENITH EXTREME 採用 E-ATX 尺寸,用盡 Threadripper SoC 所提供之 PCIe Lanes 與 I/O 擴充功能,而 X399 晶片組亦毫無保留的提供各式擴充功能;由 CPU 提供 4 通道記憶體,總共 8 DIMM 記憶體插槽,最大可擴充至 128GB,記憶體時脈最高可至 DDR4 3600(O.C),但建議選用 Qualified Vendors Lists 中相容的記憶體。

而 CPU 提供的 PCIe x16 插槽共有四條,可支援四卡 x16, x8, x16, x8 多卡 SLI 或 CrossFireX 顯示技術,此外 X399 晶片組還提供 1 條 PCIe 2.0 x4 與 1 條 PCIe 2.0 x1 插槽;在儲存方面也相當齊全,提供 6 個 SATA 6Gb/s 插頭,以及 1 條覆蓋於 PCH 散熱片下方的 M.2 Socket 3 插槽(支援 PCIe 3.0 x4 或 SATA 介面),另主機板提供 DIMM.2 擴充 2條 M.2 Socket 3 PCIe 3.0 x4 插槽,主機板並保留一組 U.2 介面(與 PCIe x8/x4_4 共用通道)。

網路方面,板載 Intel I211-AT GbE LAN 之外,更額外提供一張 ROG AREION 10G 網卡擴充,另無線方面有著 1T1R Wi-Fi 802.11ad 60GHz 與 2T2R Wi-Fi 802.11ac 2.4/5GHz,亦是目前網路規格最齊全的一張;音訊則是 ROG 當家的 SupremeFX S1220 8ch Codec 搭配 ES9018Q2C DAC,以及 Nichicon Premium 音效電容。

主機板後 I/O 維持著高端 USB 配置,主板設有前 USB 3.1 插座,並有著 8 組由 CPU 提供的 USB 3.0 連接埠於 I/O 背板,而 X399 提供的 USB 3.0 與 USB 2.0 則是板載擴充,同樣後 I/O 設有 USB 3.1 Type-A / C 各一。

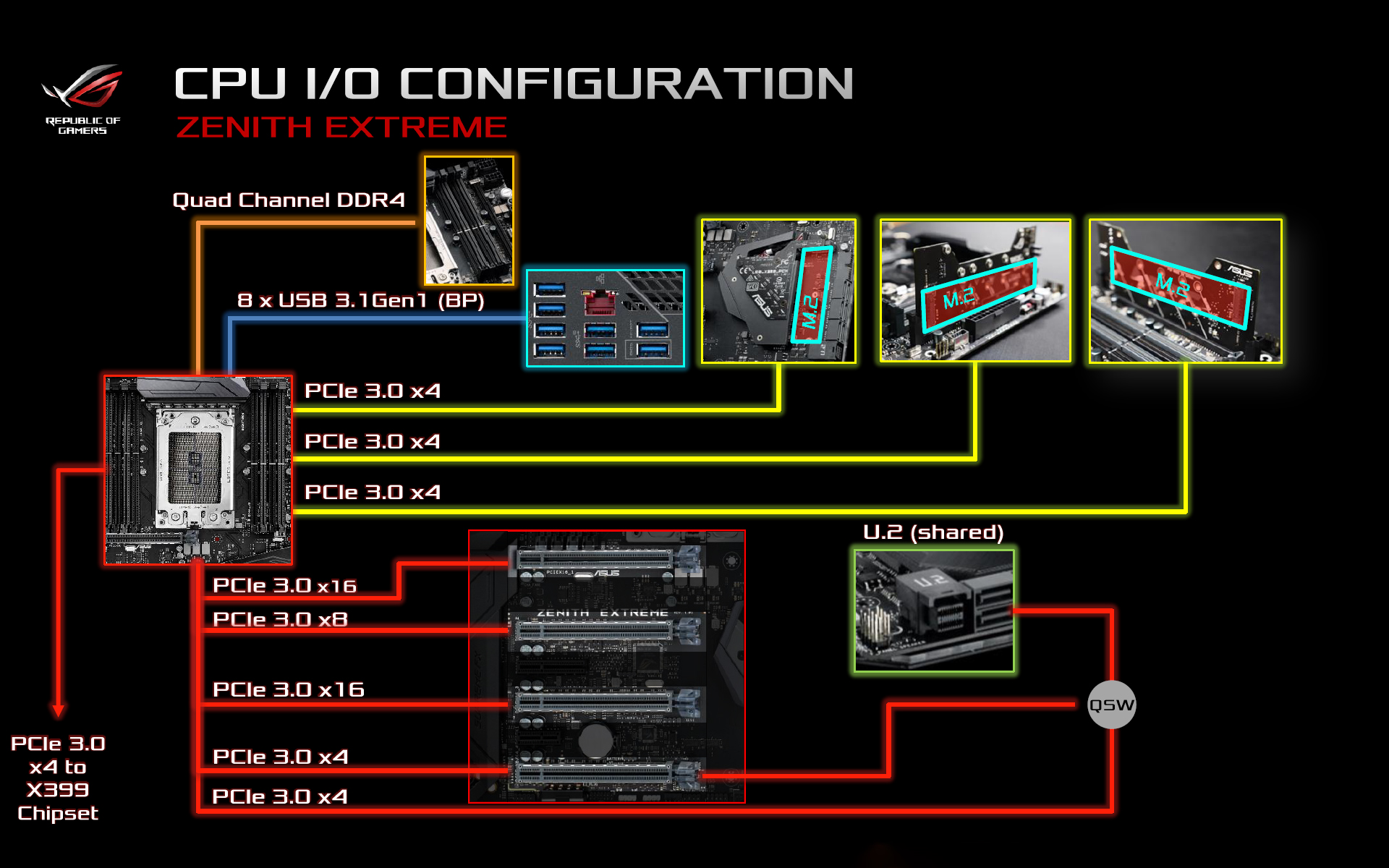

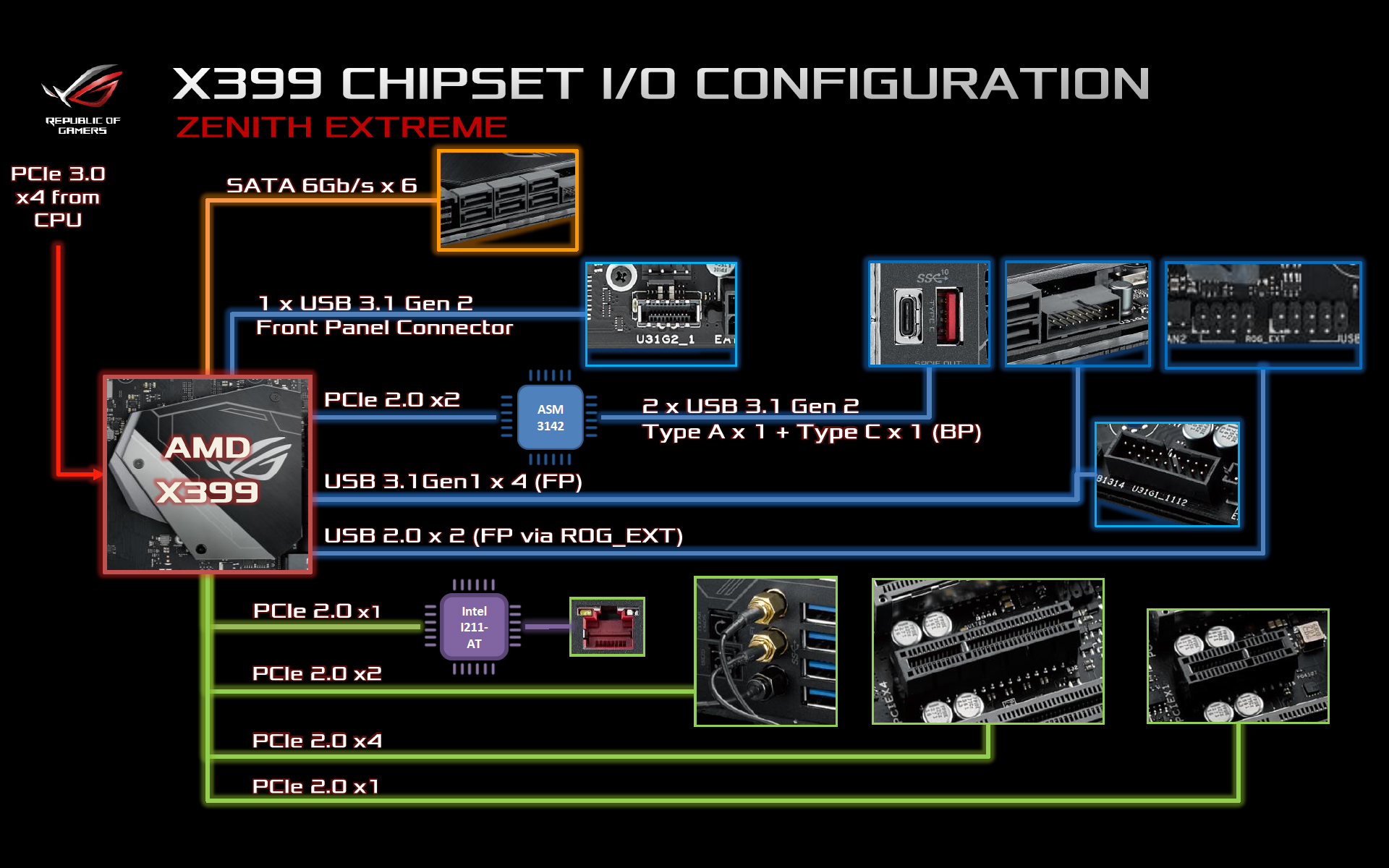

詳細的通道配置,各位可參考下圖,以便理解 ROG ZENITH EXTREME 是如何使用 SoC 與 X399 所提供的 PCIe 通道、I/O 擴充功能。

↑ 主機板 SoC 通道配置。

↑ 主機板 X399 通道配置。

↑ 主機板外盒,維持著新的 ROG 設計。

↑ 背面則提到 10GbE Lan、802.11ad Wi-Fi、RGB 接頭、OLED 顯示與 DIMM.2 擴充。

↑ 盒內包裝,第一層主機板、第二層配件。

↑主機板配件簡介影片

E-ATX 尺寸的 ROG ZENITH EXTREME 主機板,外觀上維持著低調的金屬灰配色,並有著較大的 PCH 散熱片,以及 VRM (Voltage Regulator Module) 散熱片透過熱導管至後 I/O 區,而 I/O 外殼上則有著散熱開孔;整張主機板較特別之處,莫過於 CPU 雙 8-pin 供電插座,設置於主機板右上角,這側還多了一條 DIMM.2 插槽。主機板背面,則有著半邊金屬背板保護,而在 VRM (Voltage Regulator Module) 後方亦有著散熱片覆蓋。

↑ 主機板正面外觀。

↑ 主機板背面則有著雙背板。

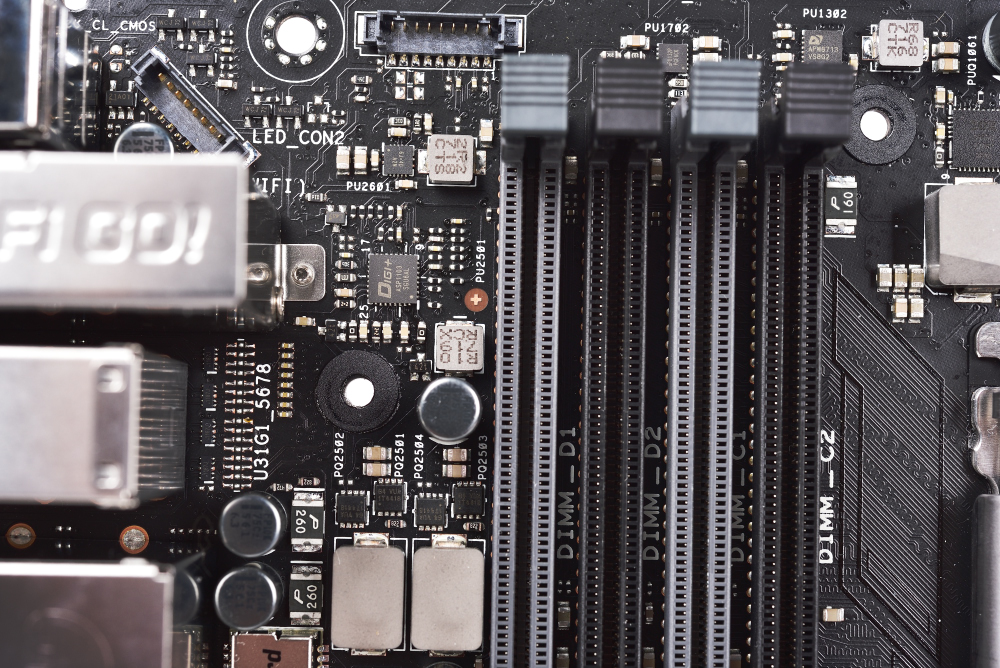

TR4 腳位的 Ryzen Threadripper 有著 4096 根接點 2 Socket 設計,處理器的腳座含扣具,佔用了相當大的主機板空間,使得主機板配置上有些許調整;於處理器兩旁,共有 4 通道 8 DIMM 記憶體插槽,安裝上一樣是建議雙通道 DIMM_A1、DIMM_C1、四通道 DIMM_A1 / B1 / C1 / D1,同樣是以外每個通道於主機板外側的記憶體開始安裝。

↑ TR4針腳位

↑ TR4針腳位

↑ 主機板處理器與記憶體。

↑ 主機板處理器與記憶體。

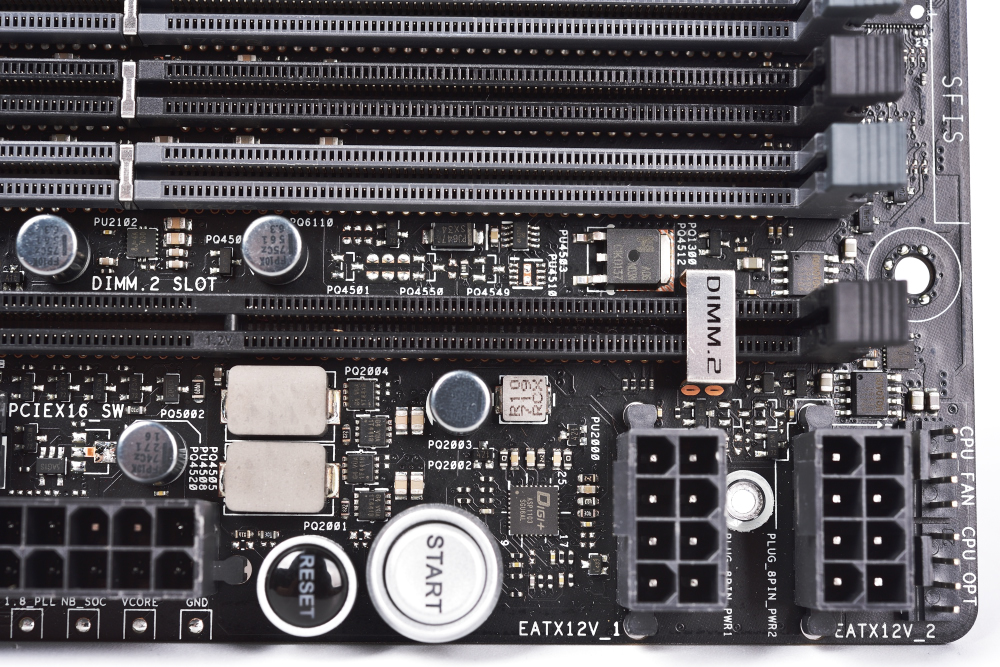

在主機板右上角,除了原本的主機板 24-pin 供電之外,還有雙 CPU 8-pin 供電,以及 DIMM.2 專用插槽;而主機板的電源開關、重開機按鈕亦設置於這區,但老實說裝上 24-pin、雙 8-pin 供電之後,會讓這區有點擠;圖片中亦可看到前置 USB 3.1 插座。

另外,較特別的是 24-pin 供電旁的 4 DIP 開關,可用來控制 4 組 PCIe 插槽啟用或關閉,這功能可讓各位在安裝多顯示卡時,無須移除顯示卡就能依序檢查顯示卡,是否正常被電腦給偵測到;4 DIP 開關下方有著 4 顆 Q LEDs,可顯示目前主機板開機進度(CPU、DRAM、VGA、BOOT)。

此外 24-pin 供電下方,則提供 Probelt 電壓偵測點,可讓超頻玩家測量 Vcore、NB_SOC、1.8_PLL、DRAM_AB、DRAM_CB、SB 等電壓狀態。

↑ 主機板右上角供電區域。

↑ 主機板右上角供電區域。

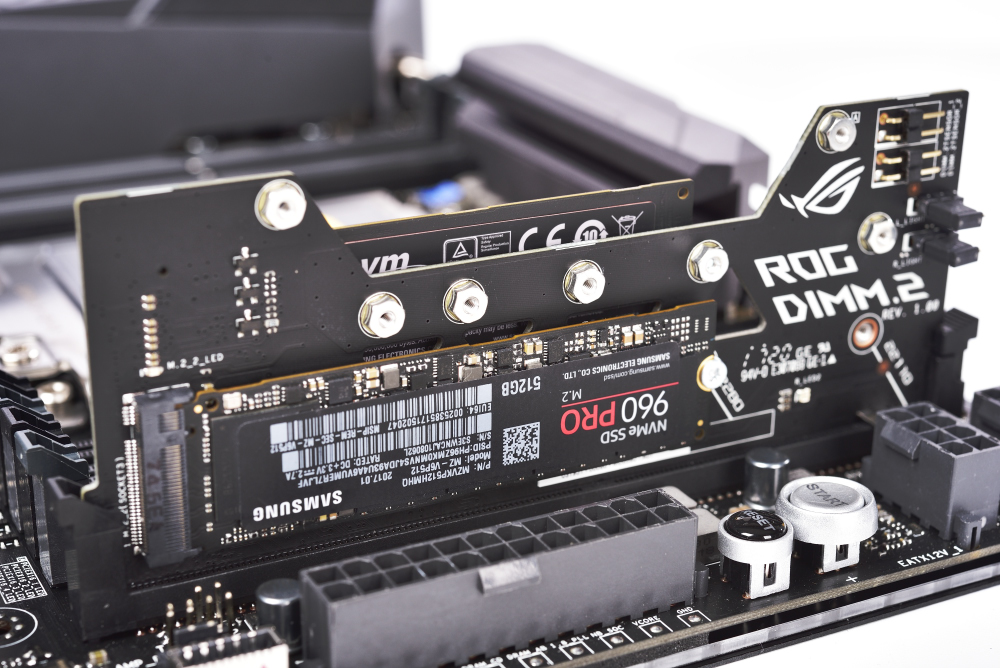

↑ DIMM.2 插槽, 可以插上M.2 SSD X2

↑ DIMM.2 插槽, 可以插上M.2 SSD X2

↑ CPU 供電 VRM (Voltage Regulator Module) 區。

主機板右下方,有著 6 個 SATA 6Gb/s、U.2 等插頭,並支援 SATA RAID 0,1,10 等磁碟陣列組合;此外 U.2 則與最後一條 PCIe x8/x4_4 共用通道。SATA 插頭上方,則是內接 USB 3.0 插座。

↑ 主機板右下方 I/O,除了 SATA 之外更話 ASUS 獨有專為 SSD 而設的 U.2 插頭 。

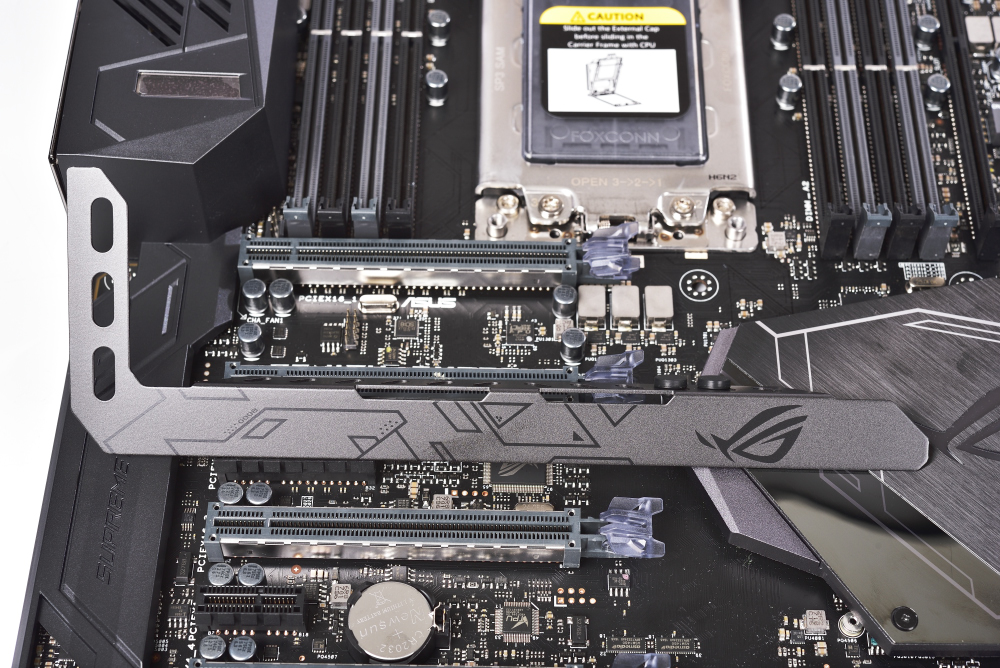

主機板 PCIe 插槽,共有 2 條 PCIe x16、2 條 PCIe x8,可用來安裝至多 4 張顯示卡 SLI 或 CrossFireX;另外 PCIe x4 與 PCIe x1 則是使用 X399 晶片組提供的 PCIe Gen2 通道;在最後一條 PCIe 插槽下方,配有大 4-pin 供電,若各位在安裝多顯示卡裝置時,可連接此電源讓 PCIe 供電更穩定。

↑ 大 4-pin 供電供PCIe插槽使用,特別在 CrossFire 或 SLI 情況時必須連接。

↑ 大 4-pin 供電供PCIe插槽使用,特別在 CrossFire 或 SLI 情況時必須連接。

PCH 散熱片,則有著髮絲紋與鏡面設計,拆下散熱片上的 3 顆螺絲後,即可找到主板上的 M.2 插槽,支援 PCIe 3.0 x4 或 SATA 介面,且散熱片附有 M.2 的散熱膠,可替 M.2 SSD 進行散熱;至於 PCH 散熱片下方,則有著 LN2 mode jumper、Slow mode switch、PCIEX16 Switch、RSVD switch、Retry button 等超頻使用的功能。

↑ 主機板 PCIe 插槽,ASUS 更特別在 x16 插槽加上金屬抗干擾屏敝。

↑ PCH 散熱片下,隱藏著 M.2 散熱膠與插槽。

主機板後 I/O 則是應有盡有,CPU 提供的 8 組 USB 3.0 全部用上,並有著 USB 3.1 Type C / A 各一,以及 RJ45 網路埠、Wi-Fi 天線等;主機板的 8 通道 3.5mm 音源接頭,會亮起不同的燈光,讓玩家在連接音響、耳機時可透過顏色來分辨並安裝。

而 ZENITH EXTREME 同樣採用一體式 I/O 背板,不僅更好看之外,在安裝電腦時也不會忘了裝上 I/O 背板,更能夠有效增強後方 I/O 結構,並讓線材的接頭能與連接埠更緊密接觸,增強 ESD (Electrostatic Discharge) 保護性。

此外,打開 I/O 外殼後,會發現內部有著散熱片與風扇,這組散熱片是從 VRM (Voltage Regulator Module) 延伸過來,可用來替 VRM (Voltage Regulator Module) 進行散熱之用。

↑ 主機板後 I/O,提供多達 8 組 USB 3.0,更有 2 組 USB 3.1 TypeC/A 插頭。

↑ 電源通電,未開機的狀態下,音源孔的燈光就會亮起,讓玩家連接耳機、喇叭時更方便。

↑ 設有Reset BIOS 及 Clear CMOS 按鍵,方便玩家快速重設BIOS;金色的天線接頭是供802.11AC Wi-Fi使用,而銀色的則供802.11AD Wi-Fi使用

↑ 設有Reset BIOS 及 Clear CMOS 按鍵,方便玩家快速重設BIOS;金色的天線接頭是供802.11AC Wi-Fi使用,而銀色的則供802.11AD Wi-Fi使用

↑ VRM (Voltage Regulator Module) 散熱片延伸至 I/O 區域,並配置風扇散熱。

ROG ZENITH EXTREME 主機板用料

ROG ZENITH EXTREME 主機板用料

緊接著便來細看主機板上的 CPU、RAM VRM 與板載晶片等用料。

↑ 退去外殼與散熱片,ROG ZENITH EXTREME 主機板真身。

↑ 主機板完整背面。

↑ 記憶體側 2 相數位供電,Digi+ ASP 1103。

↑ 另一側記憶體 2 相數位供電,Digi+ ASP 1103。

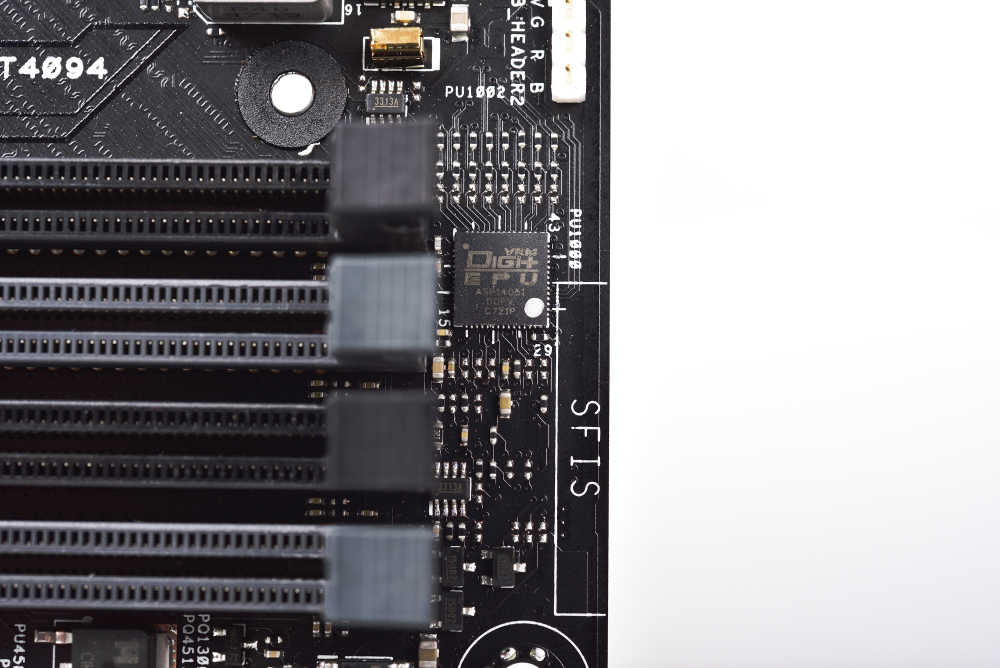

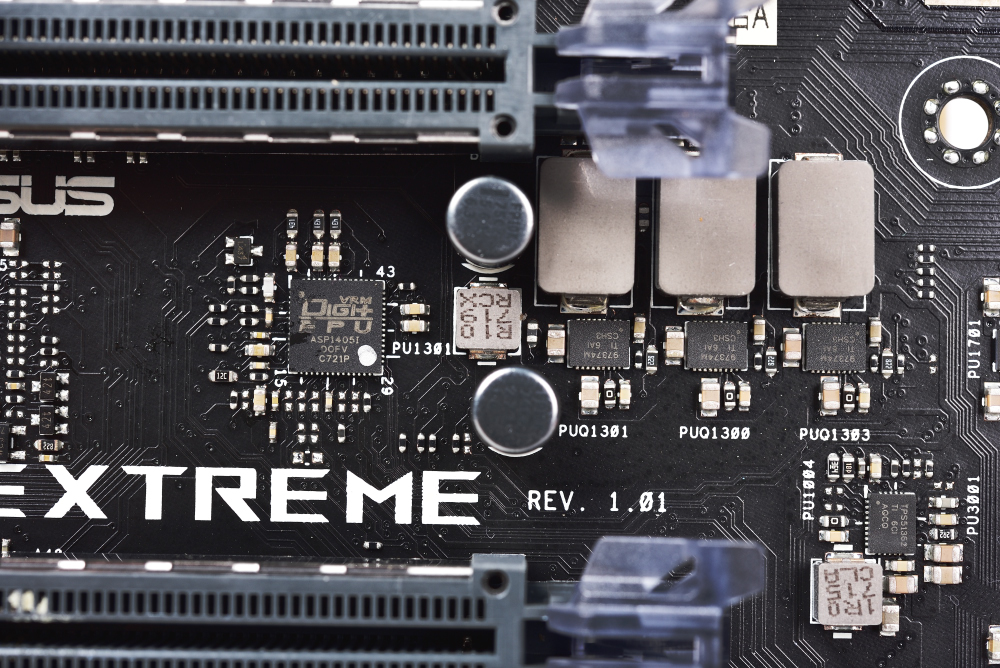

↑ CPU 側 Digi+ EPU ASP14051 數位供電。

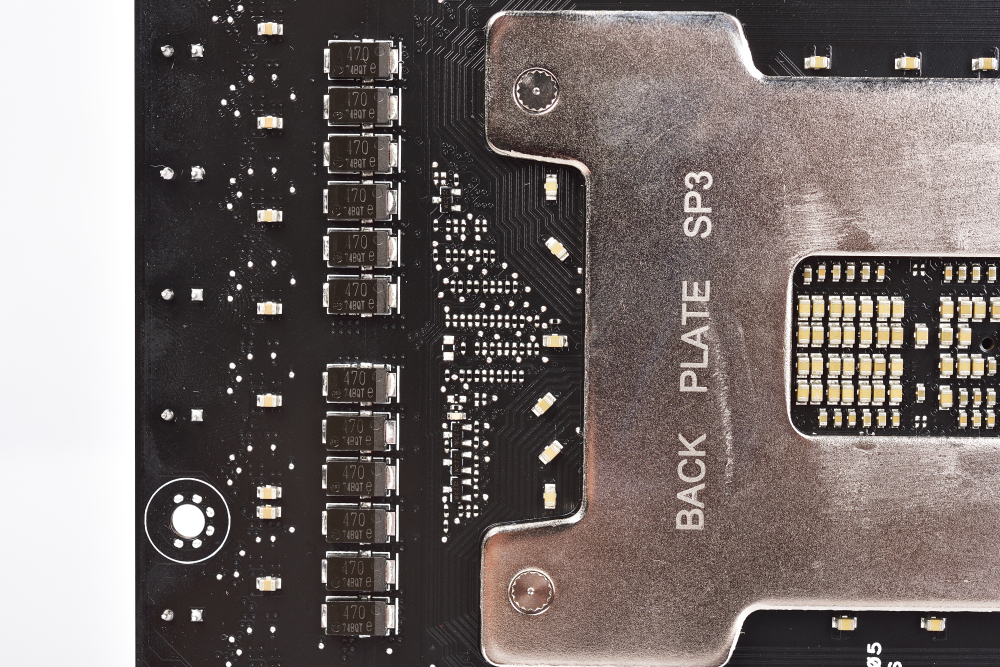

↑ CPU 採數位 8 相供電設計,IR 3555M 控制晶片、10K Black Metallic 電容、MicroFine Alloy Chokes 電感。

↑ CPU 後方供電元件。

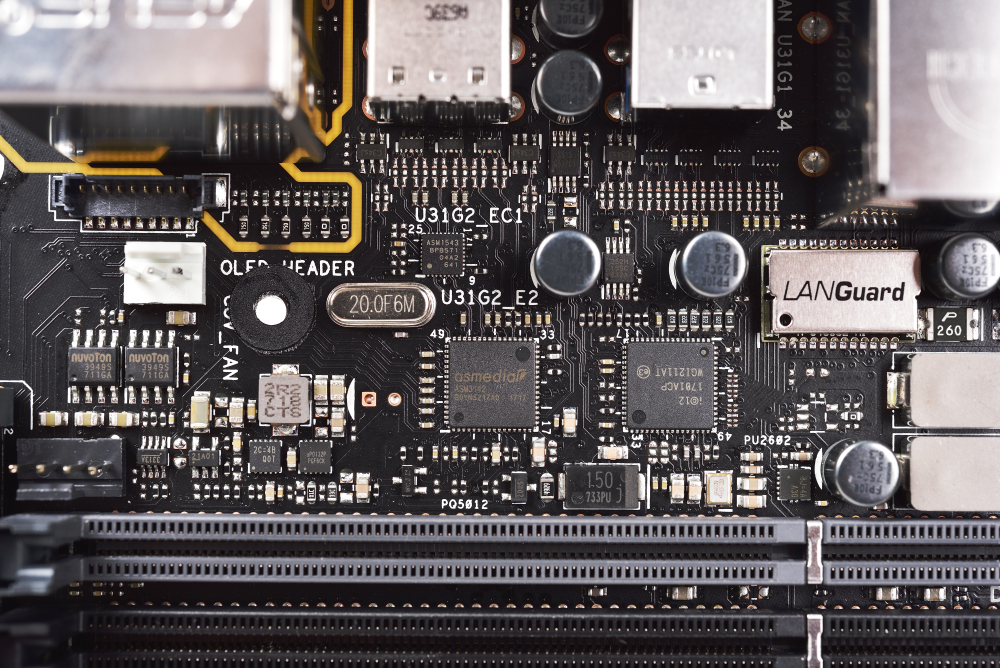

↑ 後方 I/O 晶片,左起 ASMEDIA ASM3142 USB 3.1 晶片;右 Intel I211-AT 網路晶片,並有著 LANGuard 保護,LANGuard 整合信號耦合技術、表面貼合電容、電湧保護、靜電保護等功能。

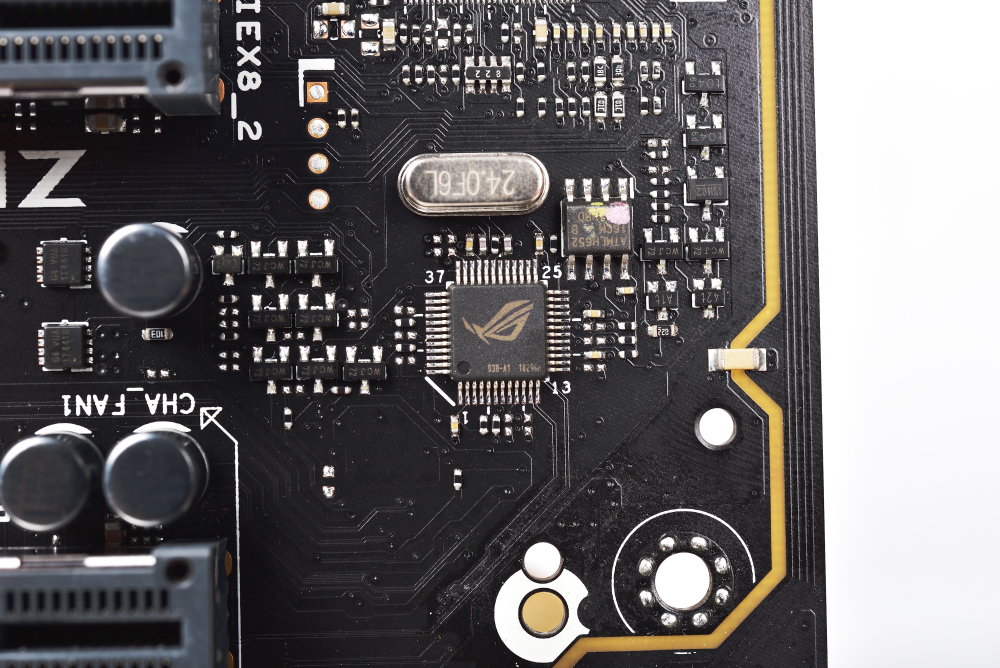

↑ ROG 晶片,可能是 Keybot II 鍵盤巨集晶片。

↑ ITE IT8665E 環控晶片。

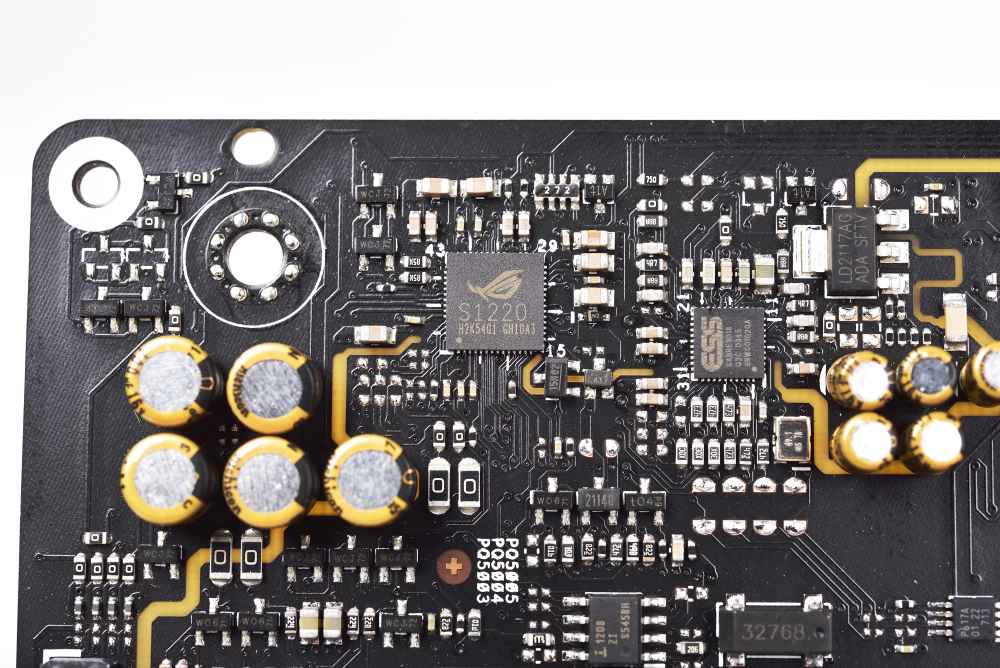

↑ 音效晶片,ROG SupremeFX S1220 8ch Codec 搭配 ES9018Q2C DAC,以及 Nichicon Premium 音效電容。

↑ 3 相數位供電,提供給 TR SoC 電源使用。

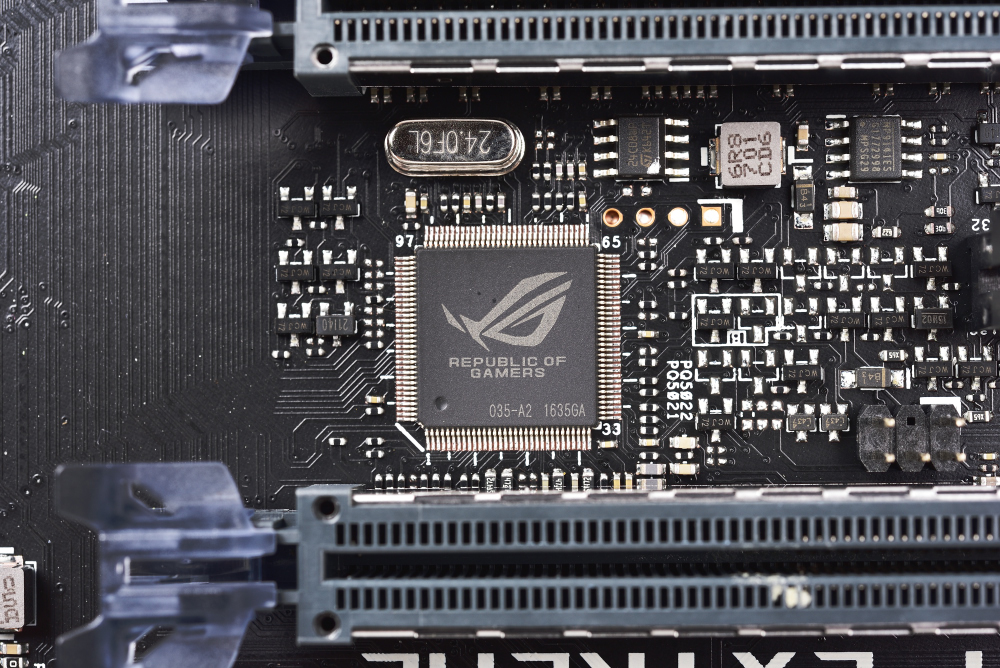

↑ ROG 晶片。

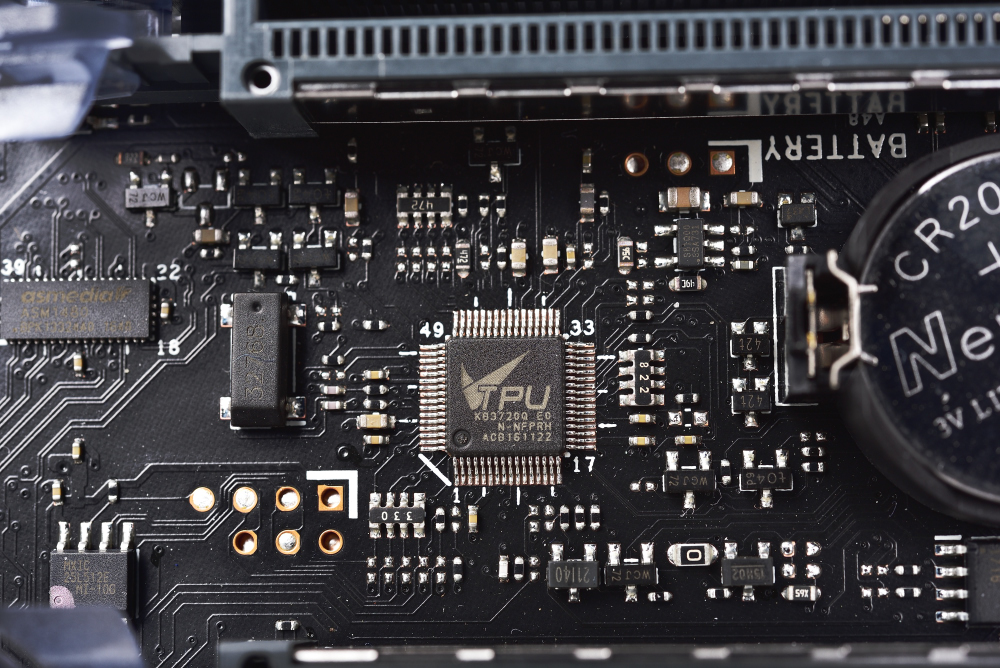

↑ TPU 晶片,可協同 EPU 與時脈產生器,提升 CPU 超頻能力。

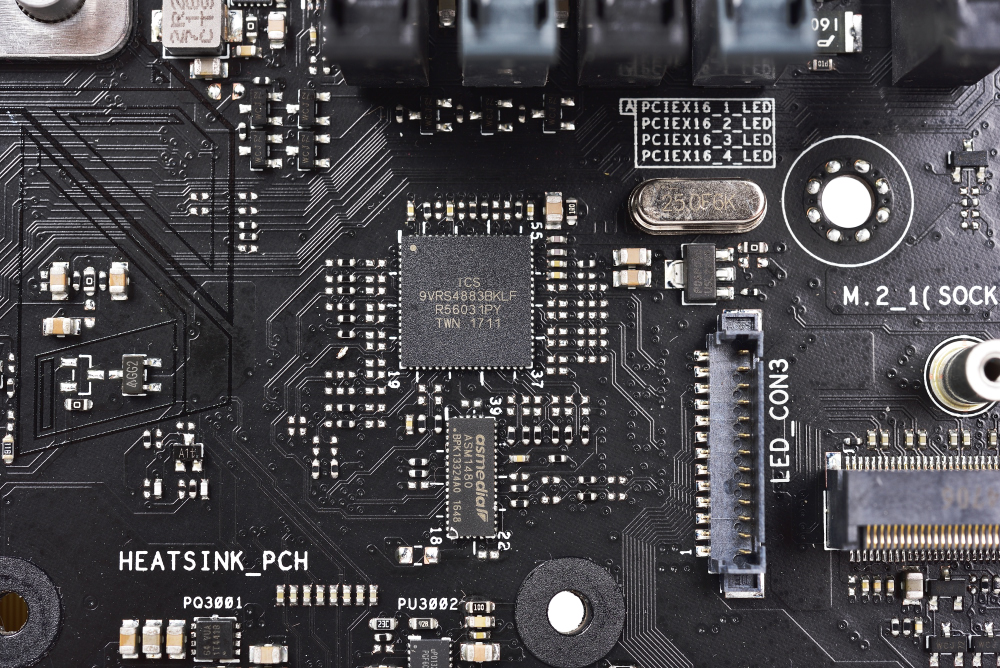

↑ ICS 9VRS4883BKLF 時脈產生器。

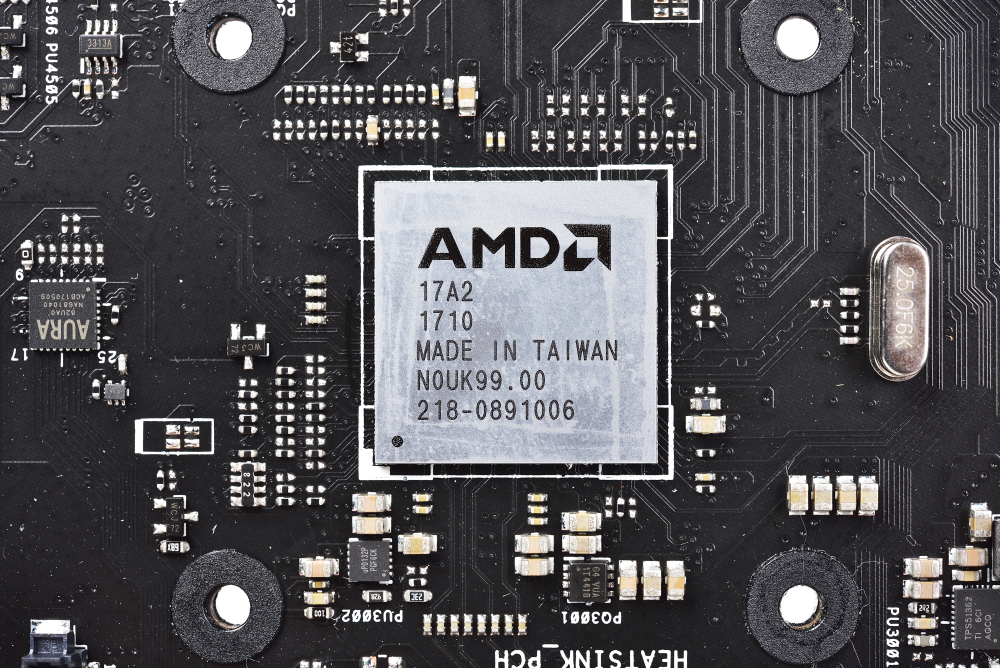

↑ AMD X399 晶片。

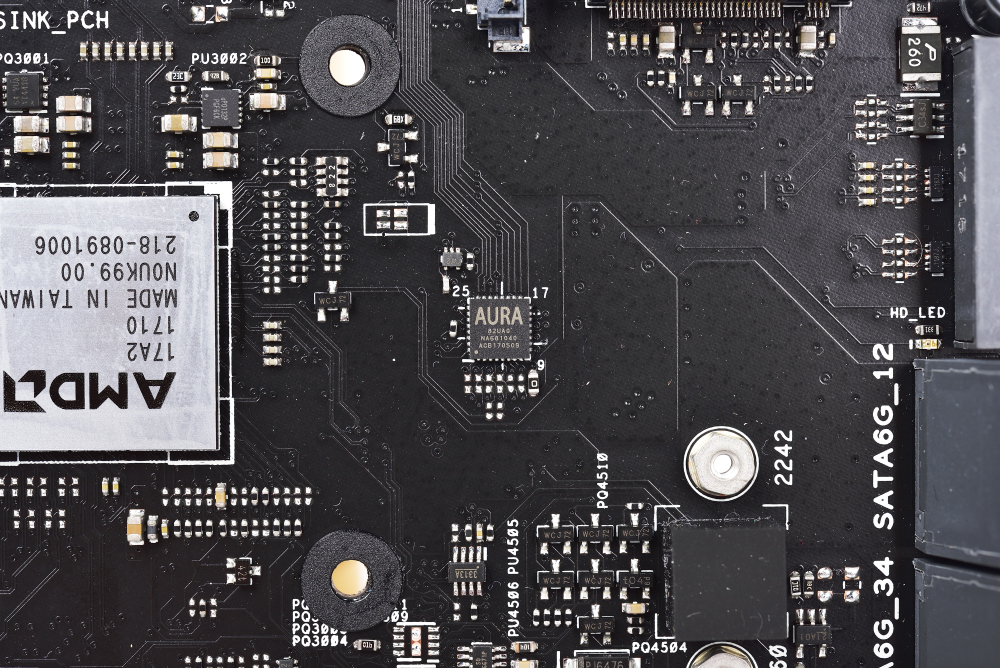

↑ AURA 晶片。

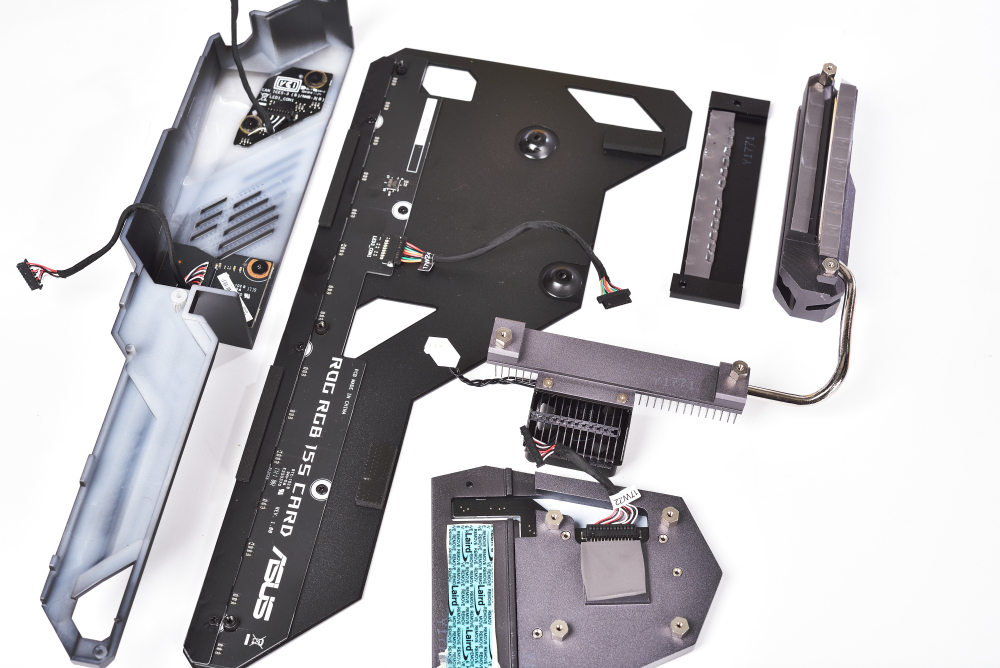

↑ I/O 外殼、背板、PCH 散熱片都備有 AURA 燈光電路版;而 VRM 散熱器,則透過熱導管連接並帶有風扇進行散熱。

ROG ZENITH EXTREME 主機板配件

ROG ZENITH EXTREME 主機板配件

配件方面則是相當齊全,有著基本的 SATA 線、熱敏電阻、SLI 橋接器、Fan Hub 等,以及 ROG 專屬的大張貼紙。

↑ 主機板基本配件。

DIMM.2 安裝方式就像記憶體一樣,只不過它是使用記憶體插槽,但提供的是 2 組 M.2 插槽,支持 PCIe x4 通道;DIMM.2 亦可安裝熱敏電阻來監控 SSD 溫度,且有著資料傳遞的指示燈。

↑ DIMM.2 可擴充 2 組 M.2 PCIe x4 或 SATA 介面 SSD。

ROG 顯卡支撐架,可鎖在機殼 PCIe 的螺絲上,可支撐 15kg 的重量,安裝也相當容易,架子上方附有橡膠墊可支撐顯示卡。

↑ ROG 顯卡支撐架。

無線天線,新款的造型相當好看,像是戰鬥機的機翼一般。安裝時須注意,黑色的天線是 1T1R 的 802.11ad 使用的天線,另一組是 2T2R 的 802.11ac 使用的天線。

↑ 外接天線。

燈條延長線方面,則有提供 3 針數位燈條與一般 4 針 RGB 燈條的延長線,讓玩家在組裝電腦時,可將風扇、機殼等 RGB 針腳連接至主機板,並透過 AURA Sync 同步燈光效果。

↑ 燈條延長線。

ROG AREION 10G 網卡,採用 Aquantia AQtion AQC107 10Gb Ethernet 控制器,讓玩家可直接生極致 10GbE 內網。

↑ ROG AREION 10G 網卡。

ROG ZENITH EXTREME BIOS 設定

ROG ZENITH EXTREME BIOS 設定

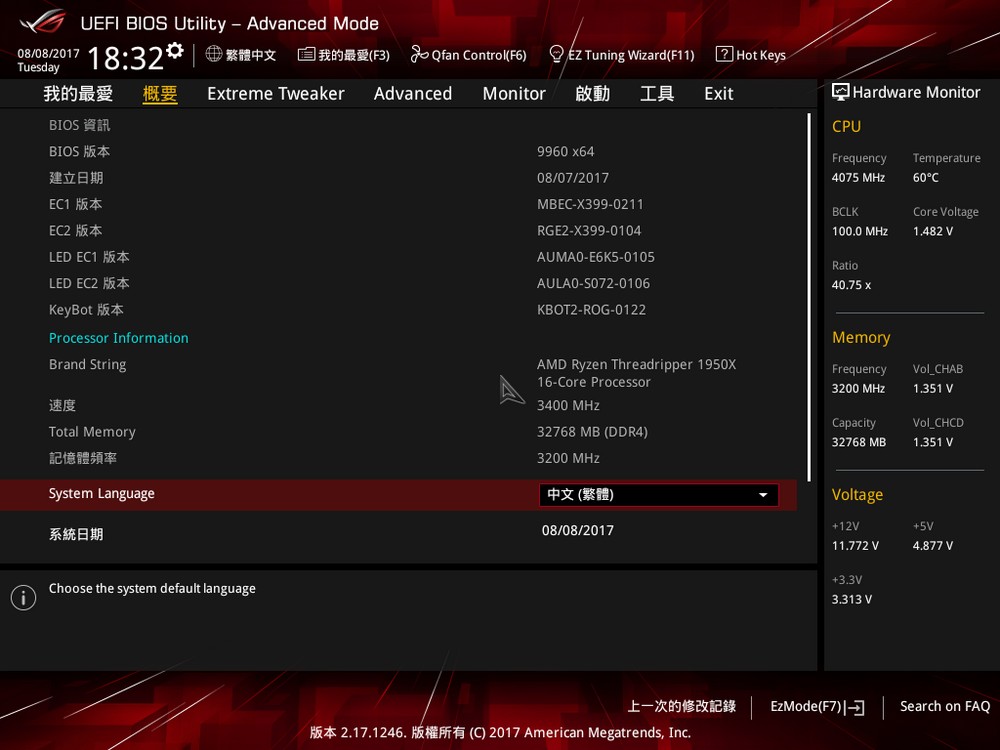

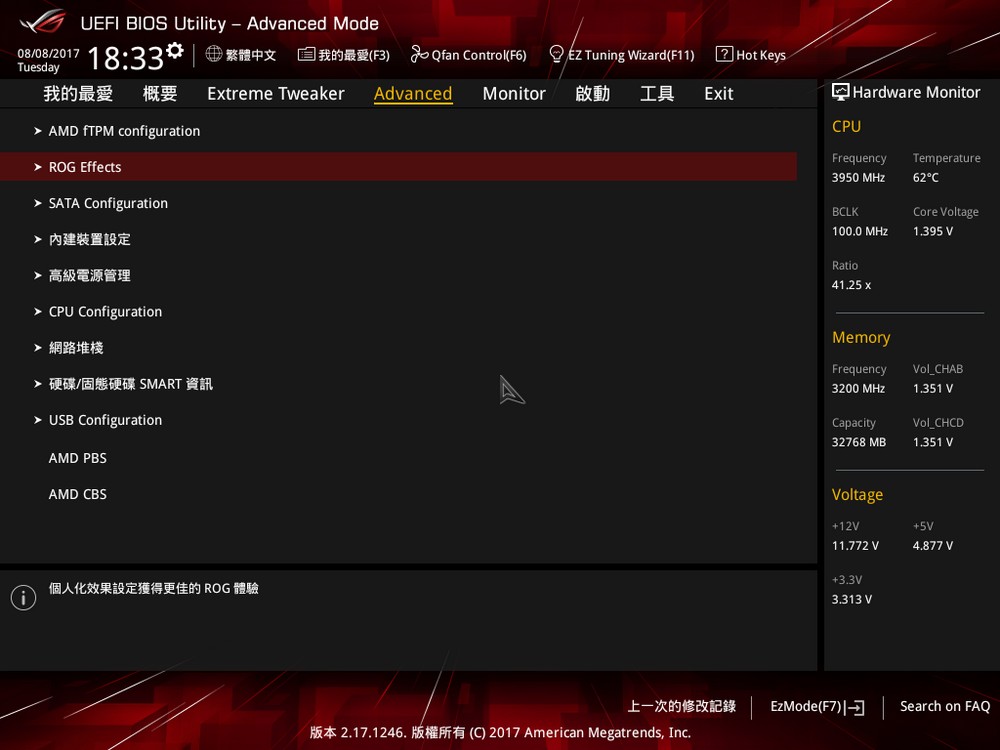

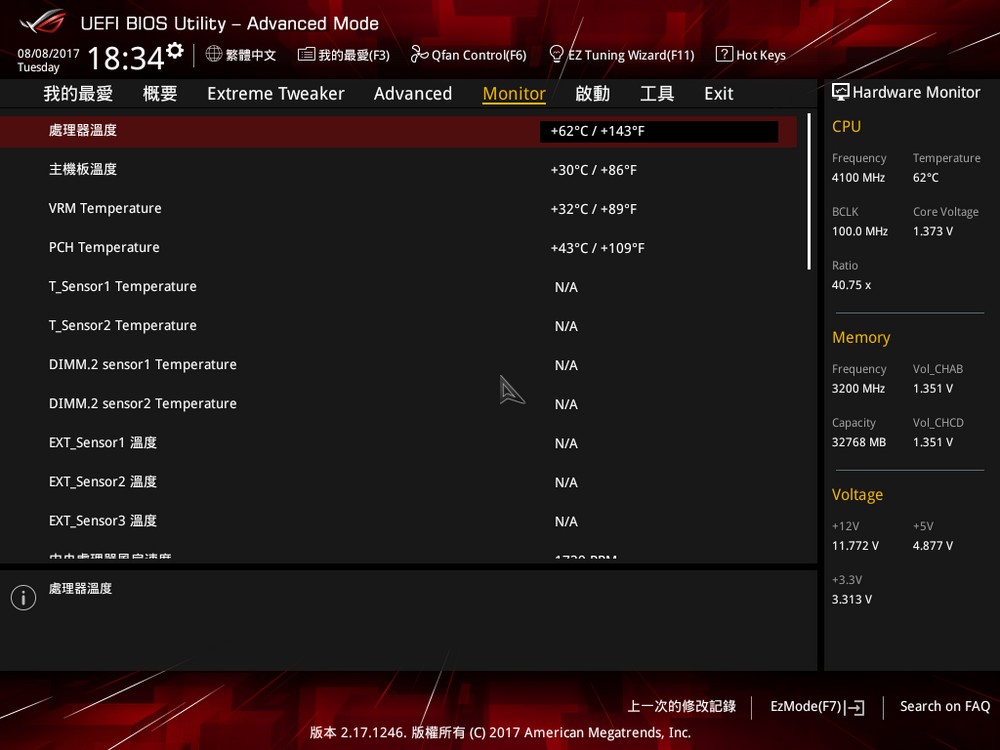

BIOS 預設啟動至 Extreme Tweaker,玩家可透過 Ai 超頻調整 CPU、RAM 時脈與電壓,而進階的 BIOS 頁面中,則有各項板載裝置設定;AMD 平台可透過 D.O.C.P. 來啟動記憶體 X.M.P. 支援,此外更可自行調整 CPU Core Ratio;此外,玩家更可手動調整 Ryzen Threadripper 的 Memory Access Mode 的設定:Local 或 Distributed 模式。

↑ BIOS 摘要首頁,可設定語言以及檢視 BIOS 版本資訊。

↑ Extreme Tweaker 可調整 Ai 超頻模式,針對 CPU、RAM 時脈、電壓進行超頻。

↑ Memory Access Mode 設定。

↑ 進階設定項目。

↑ 內建裝置設定,可控制板載功能的模式或關閉。

↑ 內建裝置設定。

↑ 監控溫度、轉速。

↑ 啟動設定選單。

↑ BIOS 工具。

ROG 附加軟體 軟硬兼施

ROG 附加軟體 軟硬兼施

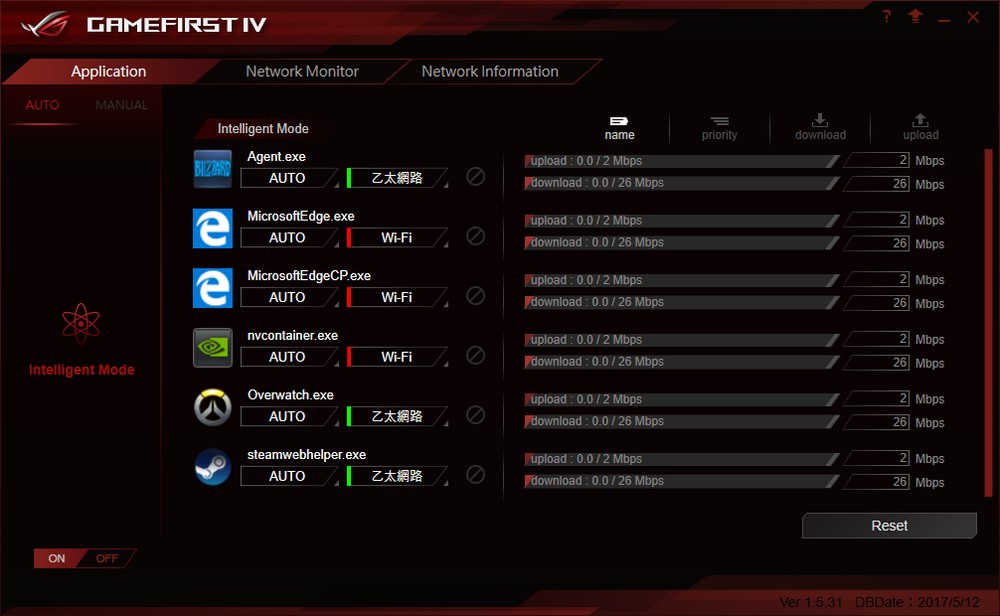

ROG 除了硬體強悍之外,更提供玩家各式軟體應用,軟硬兼施提供玩家最好的電競體驗,諸多軟體中像是 AI Suite:可用來管理主機板 TPU、EPU、Fan Xpert…等管理工具,並監控水冷、風扇等資訊;GameFirst IV:網路優化軟體,可自動依據應用類型來排序優先權,並利用 LAN + Wi-Fi 來保證遊戲連線品質;Sonic Studio 與 Sonic Radar 則是用來控制主機板音效,以及將遊戲音效對應至方為雷達上的超強硬用;除此之外,更提供 RAMCache、CloneDrive 等免費軟體,讓玩家可透過記憶體加速磁碟,或透過電腦來複製磁碟。

AURA Sync

如今ASUS旗下具備 AURA RGB 燈效的產品已相當多,像是 ROG Claymore 機械式鍵盤、ROG Spatha、Gladius II、Pugio 等電競滑鼠,以及 STRIX 顯示卡與 ROG、STRIX 主機板等產品;倘若各個產品都獨自亮燈,那充其量就是台電子花車而已,因此ASUS將其整合,讓主機板統一燈號,達到各個裝置同步燈光效果。

主機板提供了 AURA Sync 軟體,除了可用來控制主機板各部位燈光之外,也能統領顯示卡、鍵盤、滑鼠等周邊,達到燈效同步,昇華燈光裝飾作用,甚至連 RAM 記憶體的燈光都可一同控制。

AURA Sync 設定上,用戶可在諸多燈效磨中切換,並設定哪些裝置要同步燈效,而在效果設定中則會有色彩圈,讓玩家可自行調整燈光顏色,設定好之後按下 Apply 即可,若使用預設則是使用色彩循環模式。

↑ AURA Sync 軟體可控制主機板燈光,更可同步各式各樣具備 AURA 燈效的裝置,達到統一燈光的效果。

↑ 主機板燈光效果。

↑ 主機板燈光效果。

LIVEDASH

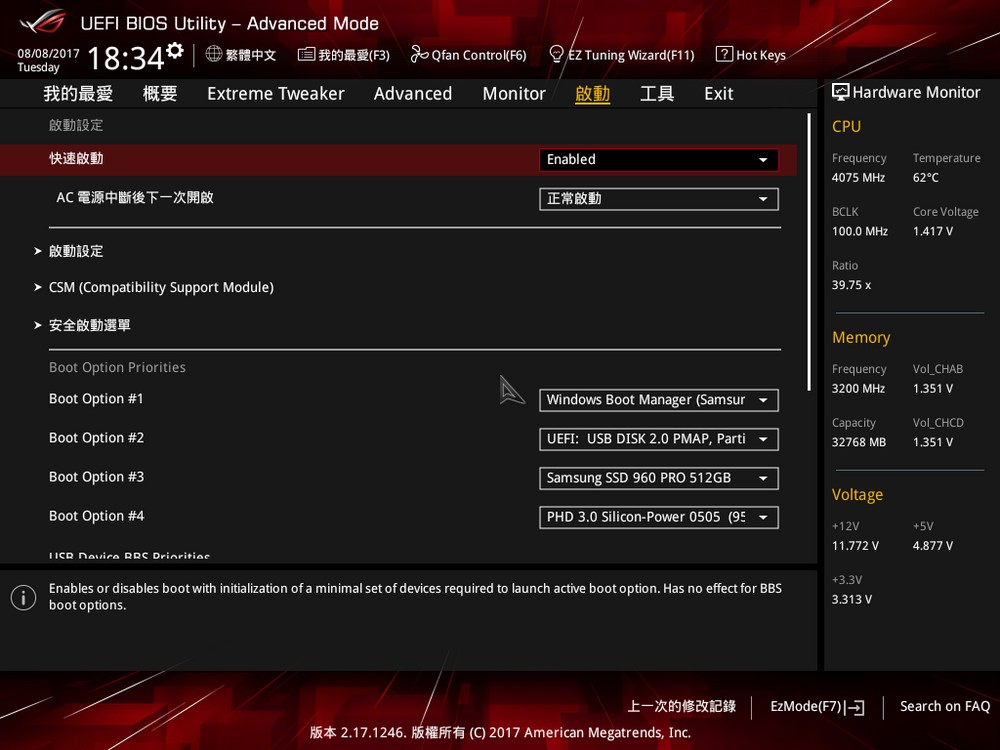

ROG ZENITH EXTREME 導入 OLED 顯示器,在開機時 OLED 會顯示開機狀態與除錯燈號,而當開機後則可透過 LIVEDASH,來設定 OLED 顯示器的顯示資訊,例如 CPU 頻率、溫度、風扇資訊等等,除硬體監控之外亦可自行設定 Gif 圖檔,讓 OLED 顯示器秀出不同的圖案。

↑ LIVEDASH 硬體監控資訊。

↑ 自定圖檔。

↑ 透過 OLED 顯示資訊,讓玩家更容易了解電腦目前的狀態。

AI Suite 3

AI Suite 集成 TPU、EPU、DIGI+ 電源控制,以及風扇控制 Fan Xpert 4,讓玩家可以透過這套軟體來控制、微調電腦設定;並有著 5-Way 優化功能,可自動將電腦調節為性能模式提升效能。

↑ AI Suite 3 可控制主機板提升效能。

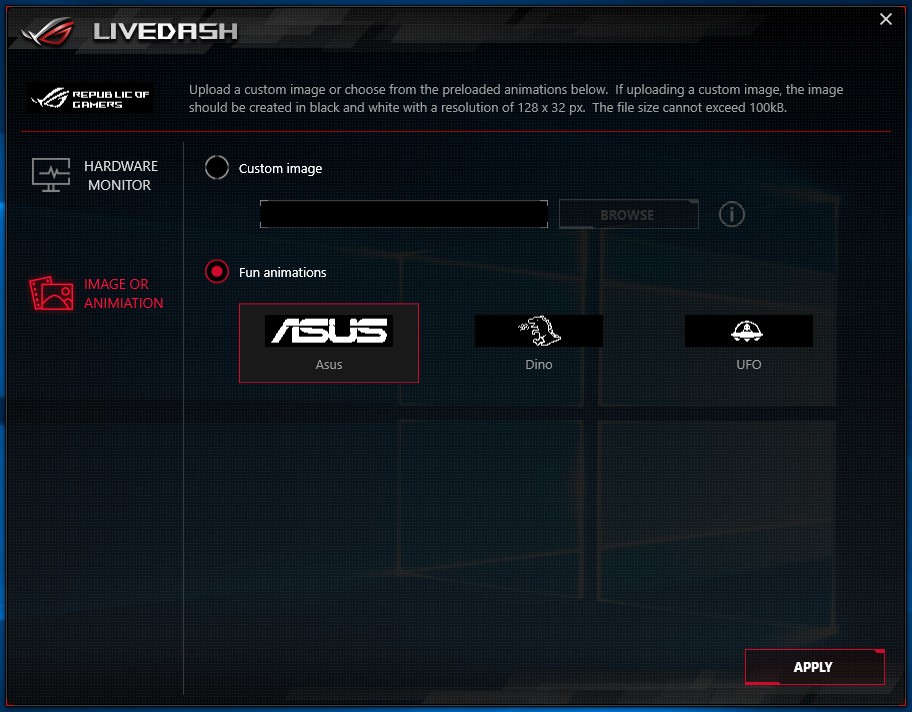

GameFirst IV

為了提升玩家進行遊戲時的網路順暢到,ASUS採用自主研發的 GameFirst IV 網路優化軟體。GameFirst IV 基本上無須任何操作,預設採智慧模式運作,會依據應用優先權來調整封包,以達到順暢網路遊戲體驗,而在新版本中更可結合 Wi-Fi,瀏覽器、Line 等應用設定為使用 Wi-Fi 頻寬,而遊戲或者影片串流,則可繼續使用有線網路來連線。

↑ GameFirst IV 會依據內建的優先權,來優化網路封包,讓遊戲順暢運行降低延遲;並可結合雙網路,分配應用程式使用的網路通道。

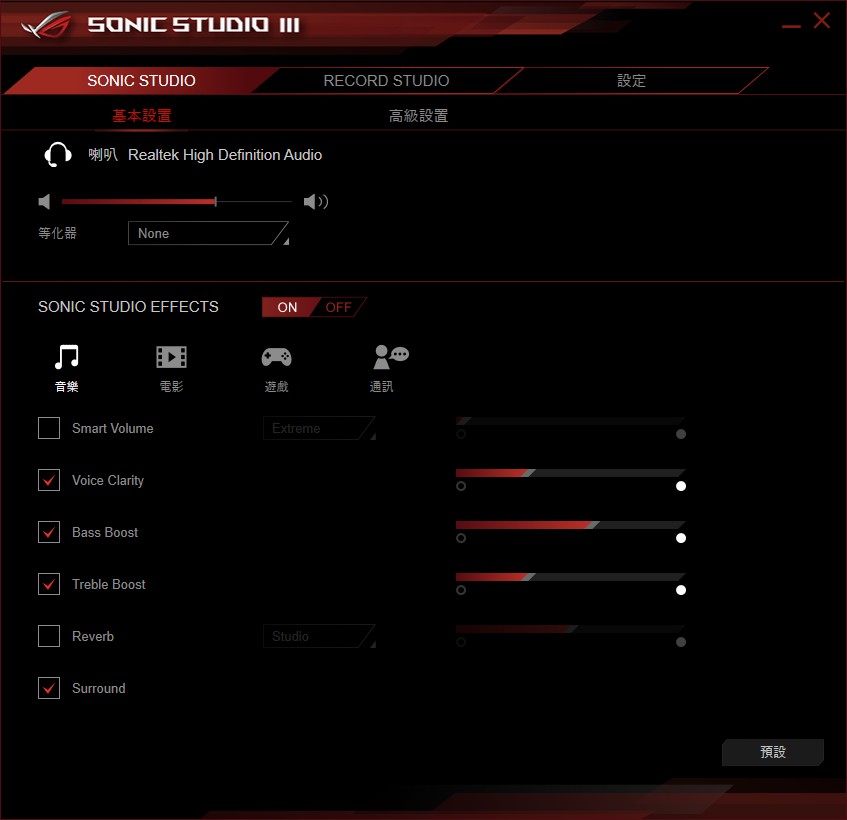

Sonic Studio III & Sonic Radar III

新一代的 Sonic Studio III 軟體,除了可透過 Sonic Studio Effects 強化音效之外,更強的是能夠依據不同應用,來指定音效輸出的路徑,例如:用電腦觀看電影時,可以直接透過 HDMI 輸出影音訊號給擴大機,而擴大機再分別將音訊出給音響、影像輸出給電視使用;而當在遊戲時,也可以自動將遊戲音訊,輸出給電競耳機,讓玩家無須手動切換,一切音效管理通通交給 Sonic Studio III 即可。

↑ Sonic Studio 基本設置,可開啟 Sonic Studio Effects 強化音效。

使用上,Sonic Studio III 會自動偵測應用程式,接著在高級設定當中,將 DEVICE ROUTING 給開啟之後,就能依據不同應用來選擇輸出的音訊裝置;且可以依據不同應用來設定音效與等化器,並可將設定儲存起來進行備份。

↑ 高級設置中,可依據應用程式來調整音效路由,讓不同應用輸出至不同的音效裝置。

↑ 錄音強化功能。

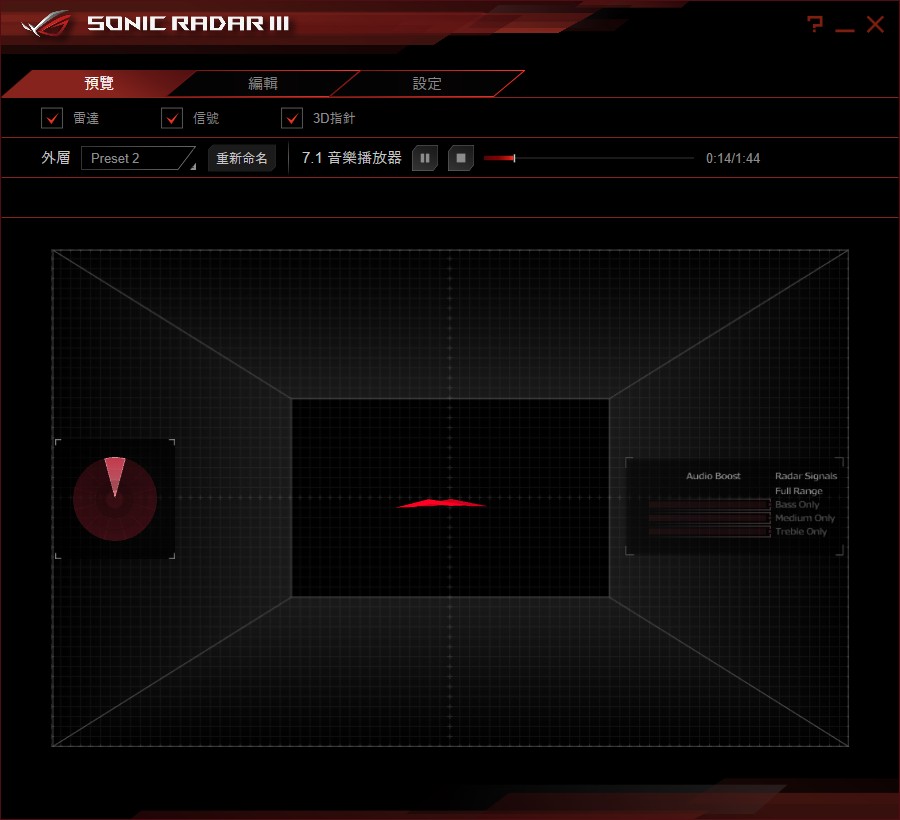

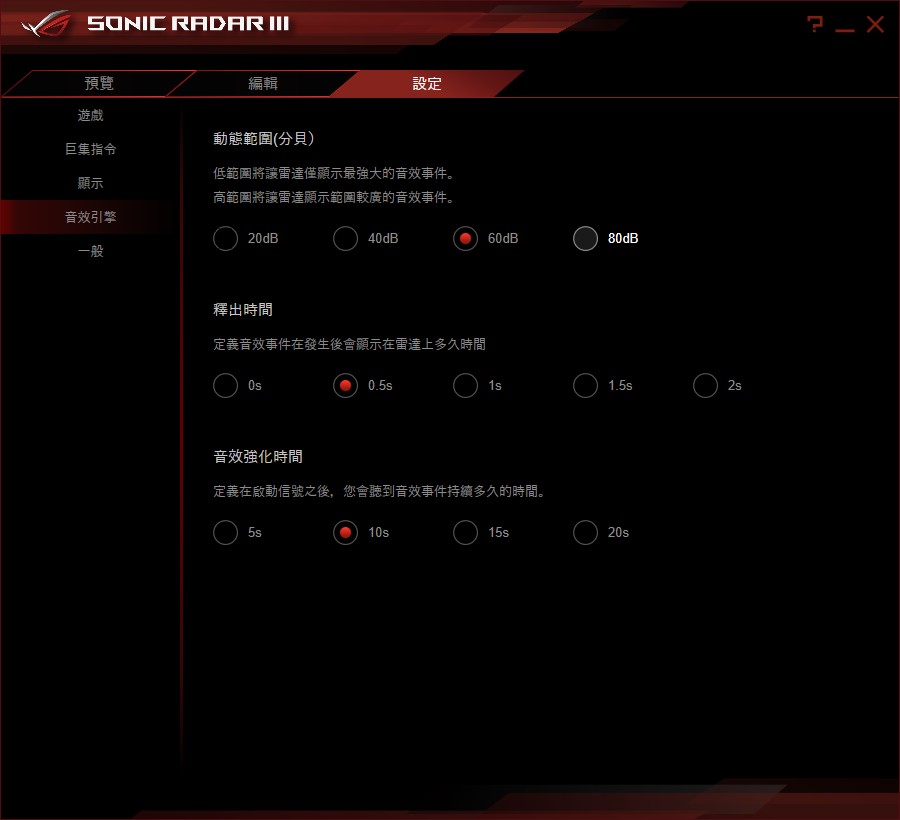

Sonic Radar III 則是分析遊戲音訊,並透過雷達顯示,將聲音的方位給「指示」出來,對於需要聽音辨位的遊戲,這功能對於初學者可以說是相當強大,新版本的 Sonic Radar III 提供了雷達、3D 指針與信號顯示器,讓玩家可以看見聲音方位;Sonic Radar III 在《鬥陣特攻》遊戲當中也相當有效,不論敵友只要聲音有任何風吹草動,都會顯示在雷達上,而在軟體的編輯頁面當中,也能設定圖像的透明度與位置,喜愛射擊遊戲的玩家,但又是聽力苦手的玩家,可以試著用這套軟體來試試。

↑ Sonic Radar III 遊戲測試影片。

↑ Sonic Radar III 效果預覽,玩家可先播放音樂,試試效果;編輯頁面中,則可調整雷達、3D 指針與信號的顏色、位置等屬性。

↑ 設定頁面中,會自動掃描啟動的遊戲,若支援的遊戲則會列在此清單中。

↑ 預設開啟 Sonic Radar III 與支援的遊戲後,啟動遊戲就會看到雷達指示,若各位想手動開關,則有熱鍵可以設定與使用。

↑ 設定中更提供音效引擎調整功能。

CloneDrive

可以讓玩家複製或對拷 HDD 和 SSD,若各位發現硬碟最近出現噪音、不穩定,或透過軟體檢查時發現問題時,就能透過 CloneDrive 對硬碟進行 1:1 複製;或當各位想將系統升級成更大容量的 SSD 時,完全不需要重新安裝系統,即可透過 CloneDrive 來進行複製,除複製之外也能將硬碟的資料,轉存成映象檔來保存。

↑ CloneDrive 使用時,只要選擇好來源磁碟,以及目的磁碟之後,就能開始對拷,操作相當簡便。

RAMCache II

此軟體,可以對電腦中的主要磁碟,進行記憶體快取,換句話說就是將一小部分的記憶體,當作磁碟的前級緩衝區,如此一來就能加速磁碟的讀/寫速度;而操作上,只需選擇預加速的硬碟,以及設定快取記憶體容量,容量多寡與各位系統記憶體有關,設定個 1GB 就已相當夠用。

↑ RAMCache II,指定硬碟後選擇容量即可,操作相當簡單。

↑ 掛上 RAMCache 後的性能。

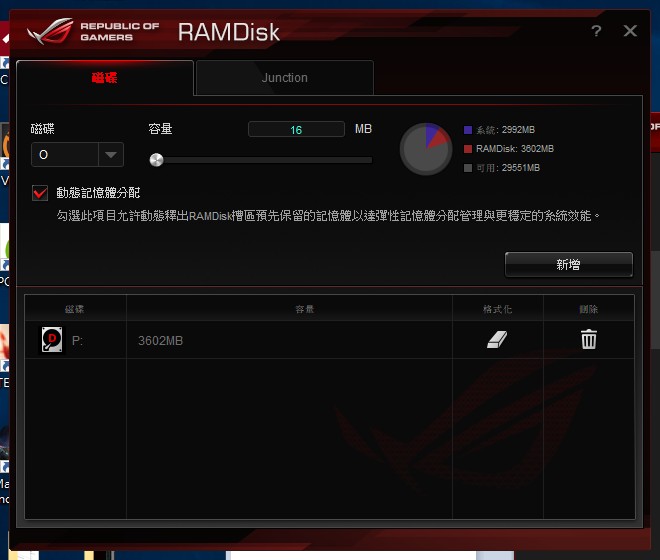

RAMDisk

則可將系統記憶體分配出一小區塊做為磁碟來使用,可用來提升程式快取檔案的速度,但也需注意虛擬的 RAMDisk 關機後資料會消失,因此該軟體會自動回存 RAMDisk 的資料至系統碟當中,使得關機速度會變慢,但可讓玩家有著超高速的儲存池可使用。

↑ RAMDisk 設定。

Keybot II

縱使玩家使用一般無巨集的機械式 / 薄膜鍵盤,只要將鍵盤 USB 連接在主機板後方 Keybot USB 埠之後,即可透過此軟體來自定義鍵盤 F1-F10 的按鍵功能,指派巨集、字串、功能或捷徑等按鍵,這也是 ROG 提供給玩家的超值附加功能。

↑ Keybot II 可讓一般鍵盤,成為支援按鍵自定義的巨集鍵盤。

ROG ZENITH EXTREME 主機板效能測試

ROG ZENITH EXTREME 主機板效能測試

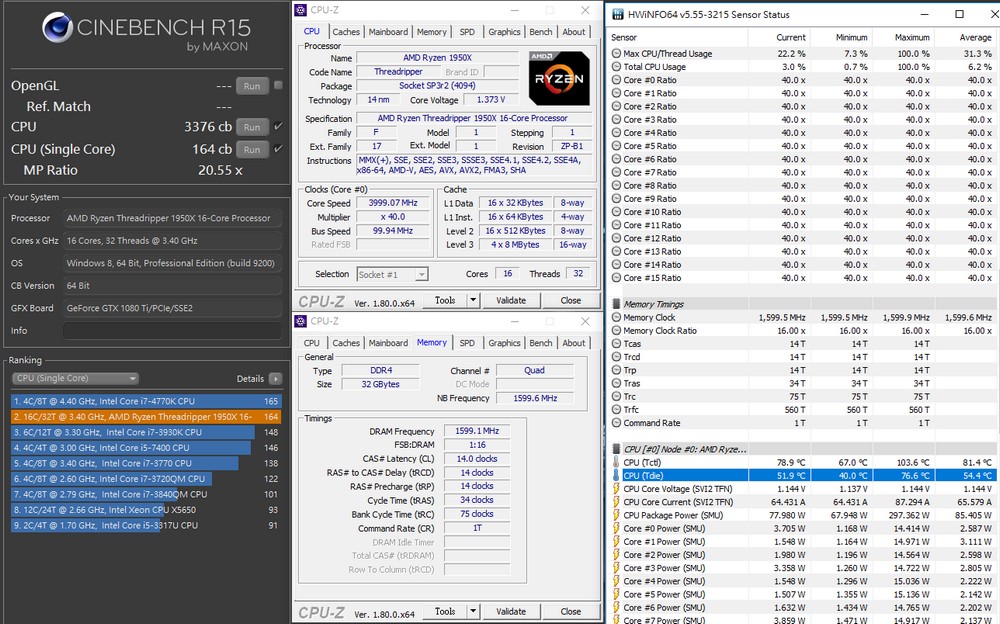

效能測試方面,則使用常見的幾套軟體來測試效能。處理器使用 AMD Ryzen Threadripper 1950X,設定上採用主機板預設自動超頻設定,以下分數提供給各位參考。

測試平台

處理器:AMD Ryzen Threadripper 1950X

主機板:ASUS ROG ZENITH EXTREME

記憶體:G.SKILL Trident Z RGB DDR4 8GB*4-3200

顯示卡:NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti FE

系統碟:Samsung SSD 960 PRO NVMe M.2 500GB

電源供應器:Antec TruePower 1200W

作業系統:Windows 10 Pro 64bit

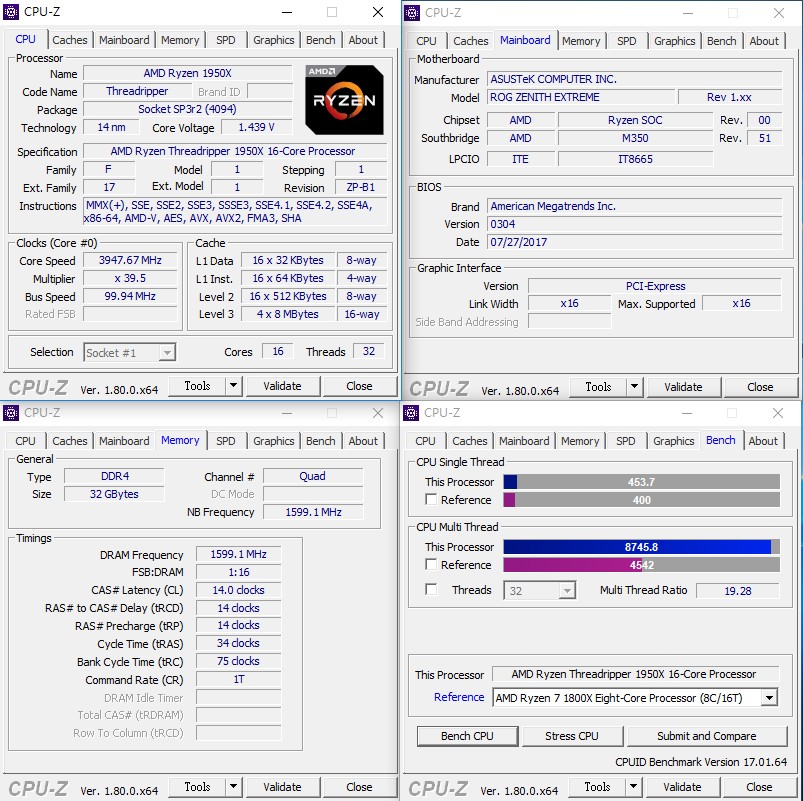

CPU-Z 檢視 AMD Ryzen Threadripper 1950X 完整資訊,處理器代號 Threadripper,為 14nm 製程的 16 核心 32 線程處理器;主機板使用 ASUS ROG ZENITH EXTREME,X399 晶片組;記憶體為 4 DIMM 四通道 3200MHz;接著透過,CPU-Z Bench 進行測試,1950X 單線程 453.7 分、多線程 8745.8 分。

↑ CPU-Z 處理器資訊。

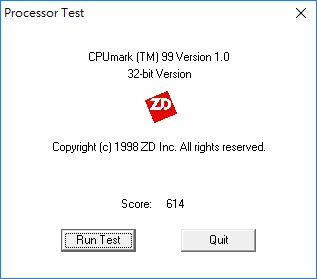

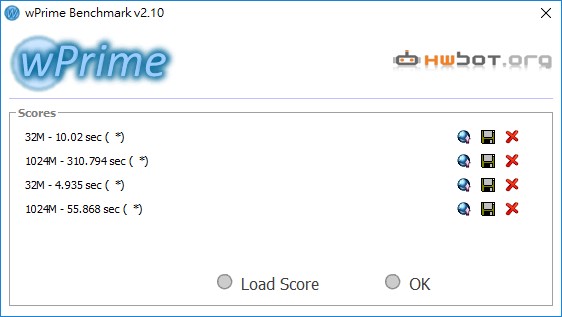

使用 CPUmark 99 測試,1950X 獲得了 614 分;接著再使用 wPrime 測試處理器的多線程運算能力,預設 4 Thread 進行測試 32M 花了 10.02 秒計算、1024M 則要 310.7 秒,接著將多線程改為 32 Thread 再測試一遍,32M 只需 4.9 秒計算、1024M 則要 55.8 秒就完成。

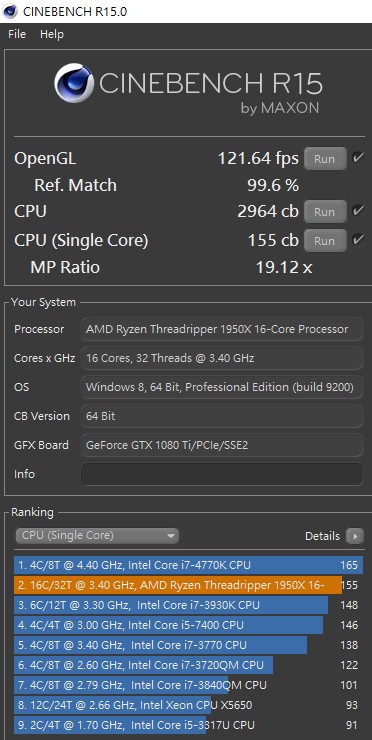

而 CINEBENCH R15 測試,單 CPU 獲得 155 cb,多核心運算 2964 cb,多核心運算能力比起單核強了 19.12x。

↑ CPUmark 99 測試 614 分。

↑ wPrime 測試,32 Thread 32M – 4.9s、1024M – 55.8s,4 Thread 32M – 10.0s、1024M – 310.7s。

↑ CINEBENCH R15 測試,CPU Single Core 155 cb,CPU 2964 cb。

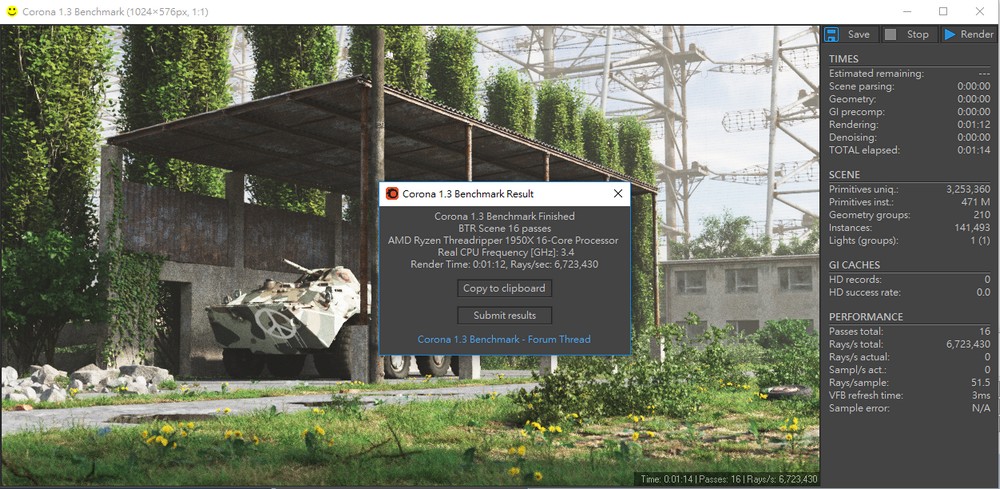

Corona Benchmark 則是相當容易操作的測試工具,主要是透過 CPU 運算光線追蹤的渲染圖像,評分為計時以秒為單位,1950X 花費 82 秒完成渲染。

↑ Corona Benchmark 82 秒。

V-Ray Benchmark 可分別測試電腦的 CPU 與 GPU,對光線追蹤的渲染圖像的運算速度,評分為計時以秒為單位,1950X 花費 46 秒完成渲染。

↑ V-Ray Benchmark 46 秒。

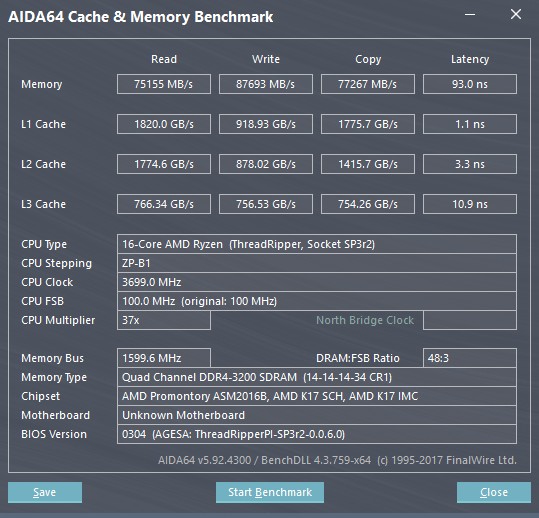

記憶體與快取測試,四通道記憶體,運行在 DDR4-3200 MHz 時脈,記憶體讀取 75,155 MB/s、寫入 87,693 MB/s、複製 77,267 MB/s、延遲 93.0ns。

↑ AIDA64 記憶體測試。

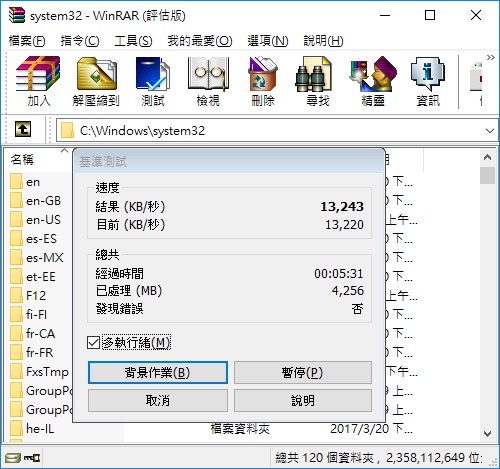

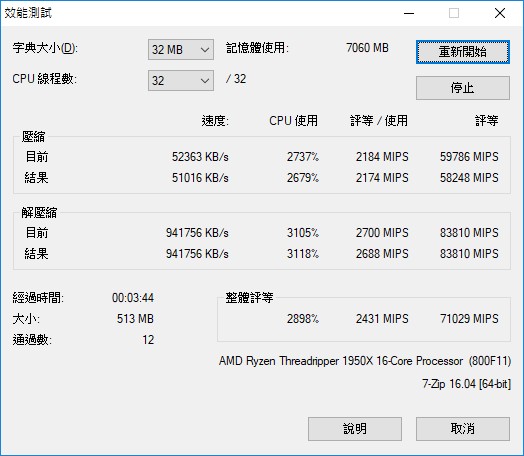

壓縮測試,先使用 WinRAR 進行測試速度為 13,243 KB/s,而 7Zip 測試則有著 71029 MIPS 的表現。

↑ Winrar 測試 13,243 KB/s。

↑ 7Zip 測試 71029 MIPS。

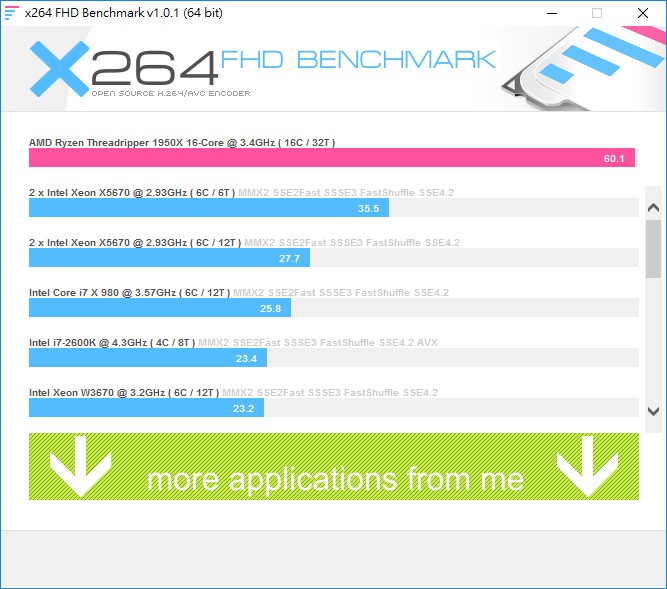

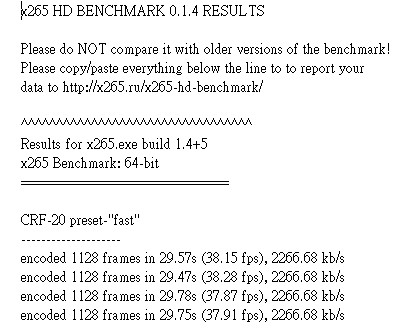

CPU 影音轉檔方面,使用 X264 FHD Benchmark 進行測試,1950X 有著每秒 60.1 fps 的處理能力;而 X265 FHD Benchmark 則有 37.9 fps 的表現。

↑ X264 FHD Benchmark。

↑ X265 FHD Benchmark。

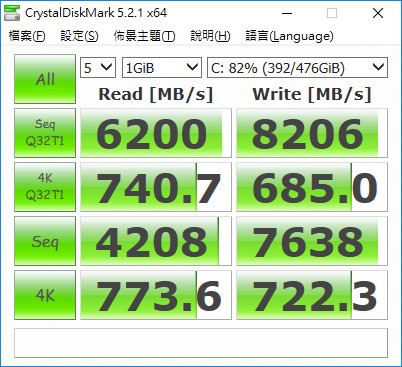

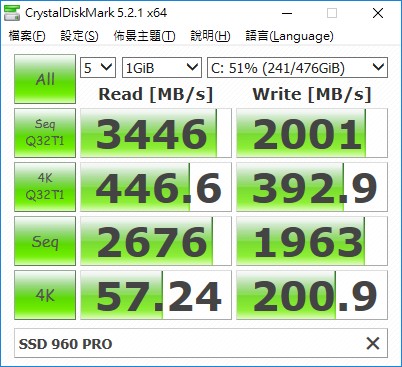

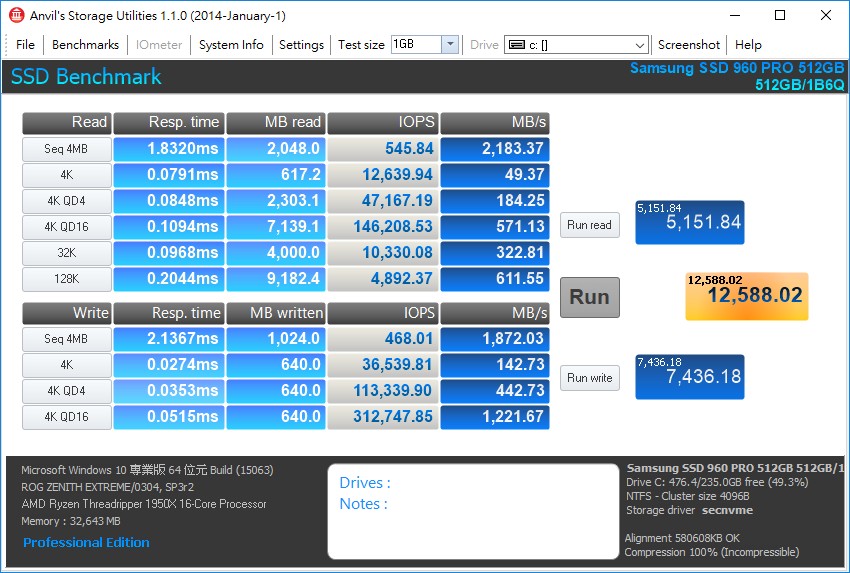

儲存測試,則針對 Samsung SSD 960 PRO NVMe M.2 500GB 進行測試,以 SSD 960 PRO 作為系統碟,並使用 CrystalDiskMark 測試,循序讀取 3,446 MB/s、寫入 2,001 MB/s,4K 讀取 446.6 MB/s、4K 寫入 392.9 MB/s;而 Anvils 測試,4K QD16 隨機讀寫分別是 146K、312K IOPS。

↑ SSD 960 PRO CrystalDiskMark。

↑ SSD 960 PRO Anvils。

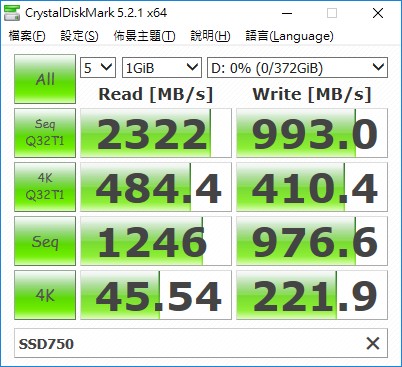

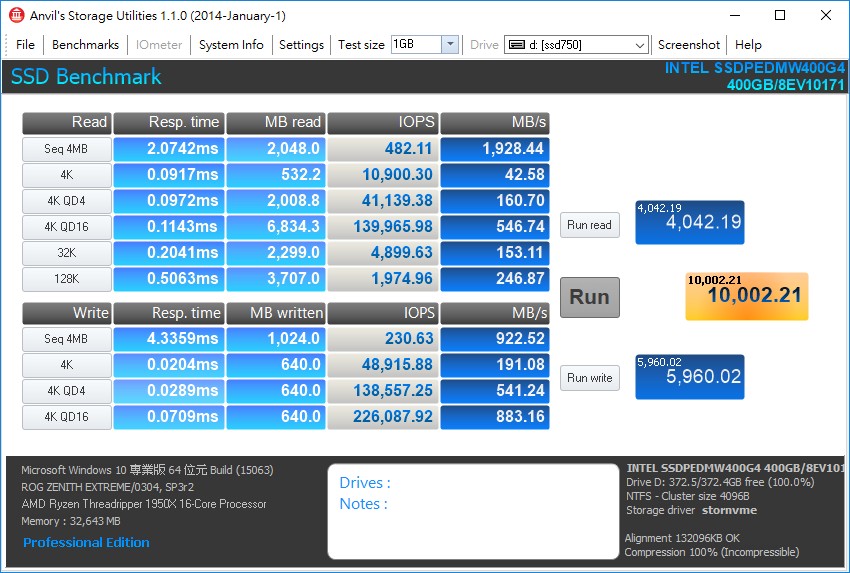

另外,針對連接在 PCIe 插槽的 Intel SSD 750 進行測試,CrystalDiskMark 循序讀取 2,322 MB/s、寫入 993 MB/s,4K 讀取 484.4 MB/s、4K 寫入 410.4 MB/s;而 Anvils 測試,4K QD16 隨機讀寫分別是 139K、226K IOPS。

↑ SSD 750 CrystalDiskMark。

↑ SSD 750 Anvils。

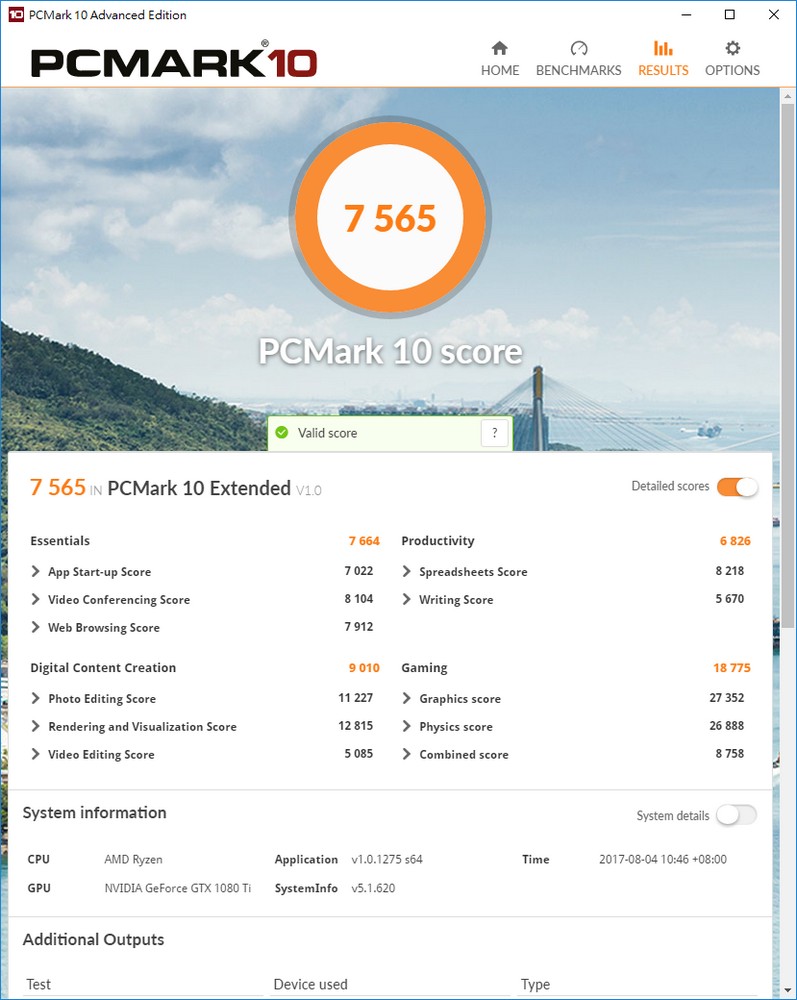

PCMark 10 測試,於 Extended 完整測試中獲得 7,565 分,其中 Essentials 基本電腦測試中獲得 7,664 分,整體電腦在程式啟動、視訊會議、網頁瀏覽等基本操作上相當順暢;而在 Productivity 生產力測試中,則獲得 6,826 分,於試算表、文書輸入等操作表現上也相當順暢;至於 Digital Content Creation 影像內容創作上則獲得 9,010 分;而 Gaming 遊戲上則獲得 18,775 分。

↑ PCMark 10 測試。

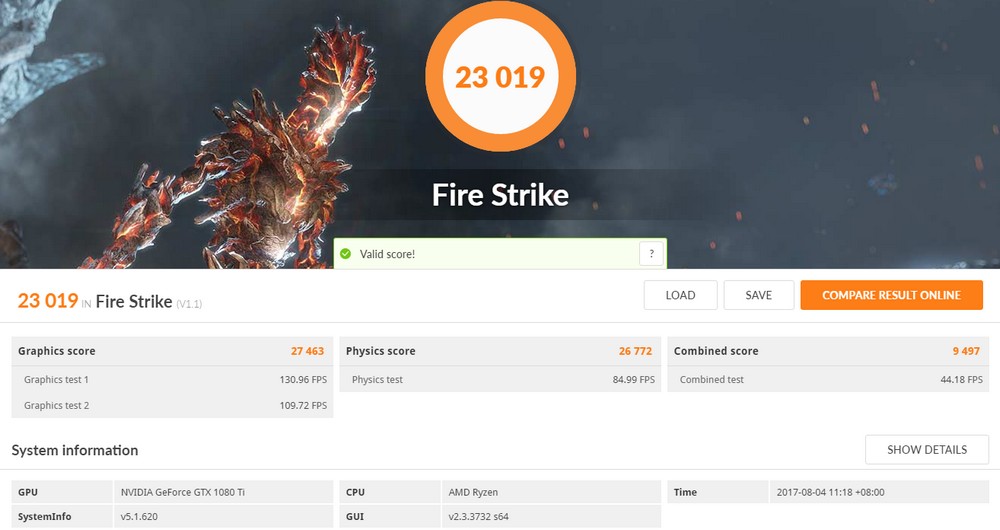

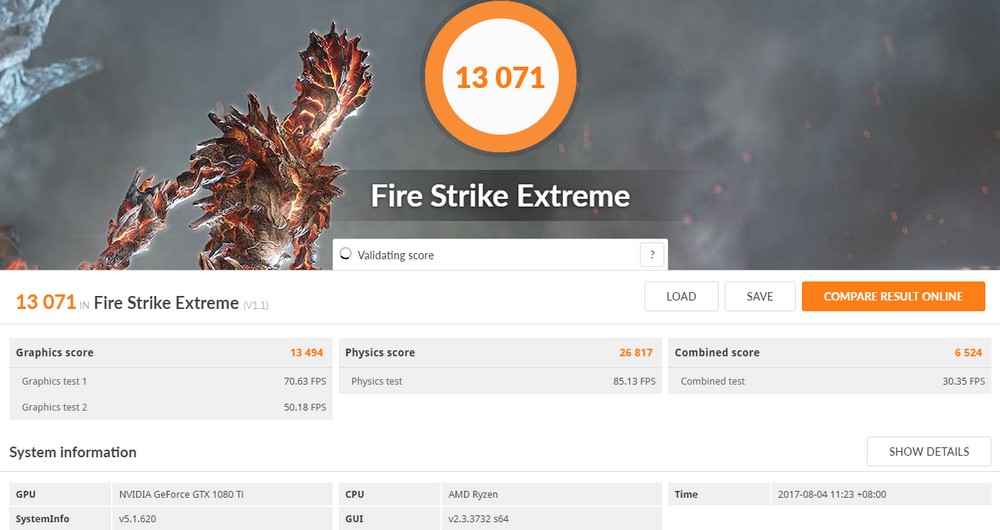

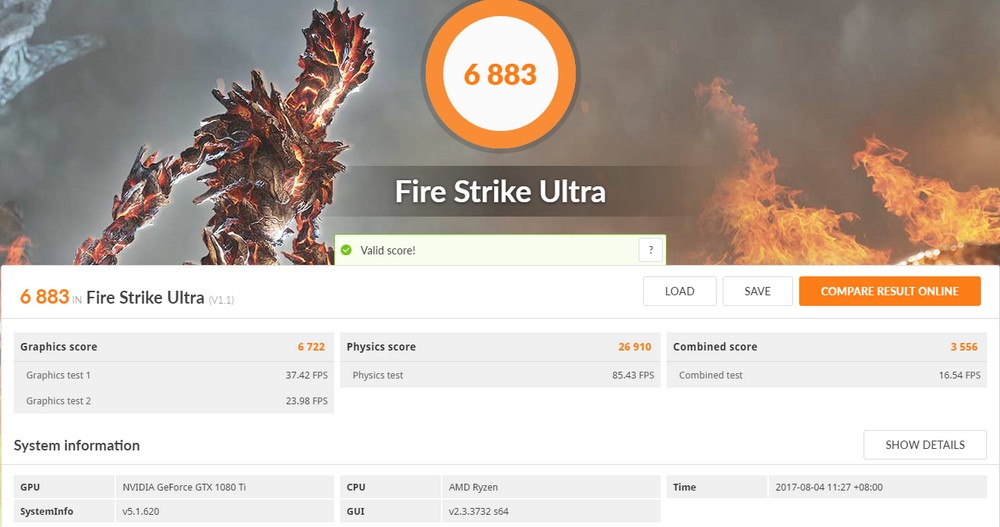

繪圖效能測試,搭配 NVIDIA GTX 1080 Ti FE 顯示卡進行測試,而 3DMark Fire Strike 測試中,物理 Physics 分數有著 26,772 分,效能約為 84.99 fps,而在不同解析度下的 Fire Strike Extreme 與 Ultra 測試中分數相當。

↑ 3DMark Fire Strike Physics 26,772分、84.99 fps。

↑ 3DMark Fire Strike Extreme Physics 26,817分、85.13 fps。

↑ 3DMark Fire Strike Ultra Physics 26,910分、85.43 fps。

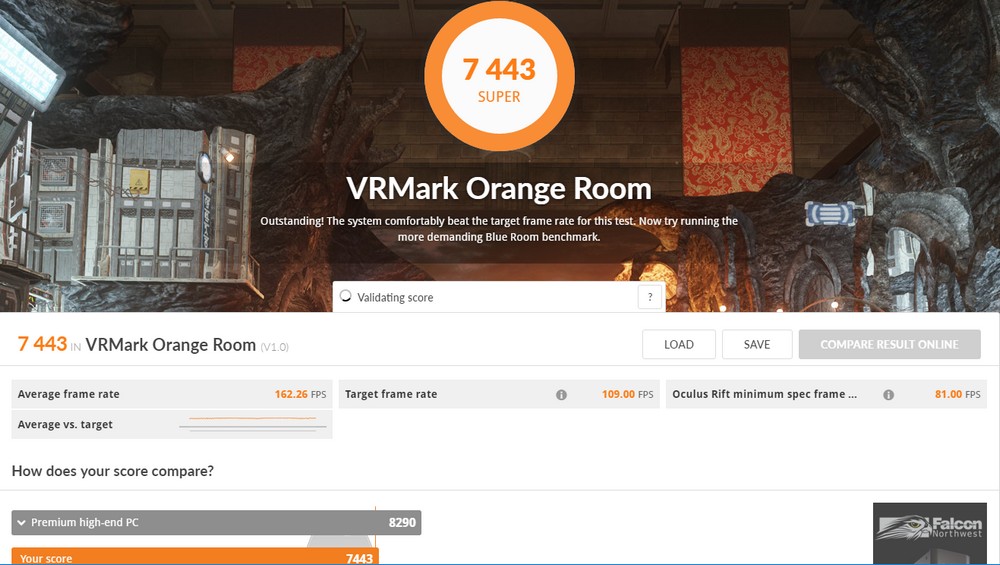

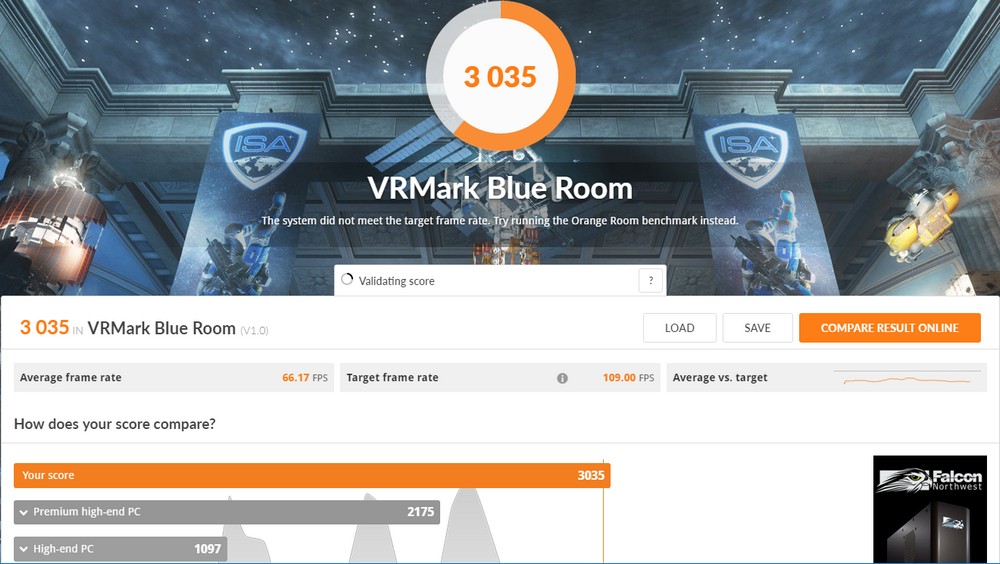

針對虛擬實境 VR 則使用 VRMark 進行測試。VRMark 基本標準測試的 Orange Room,獲得了 7,443 分的成績,平均 frame rate 達 162.26 fps;而更嚴苛的高階測試 Blue Room,獲得了 3,035 分,平均 frame rate 達 66.17 fps。

↑ VRMark Orange Room 7,443 分。

↑ VRMark Blue Room 3,035 分。

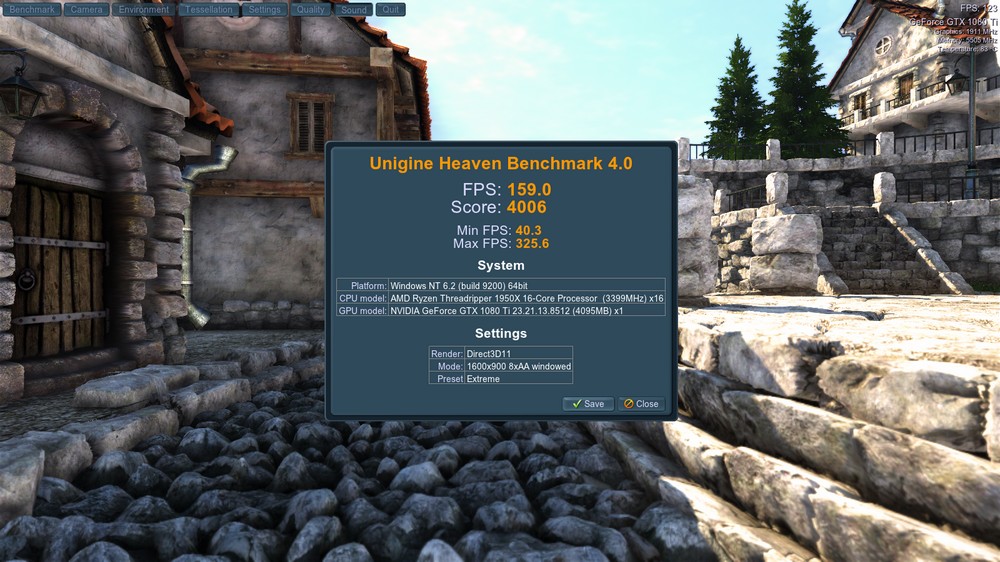

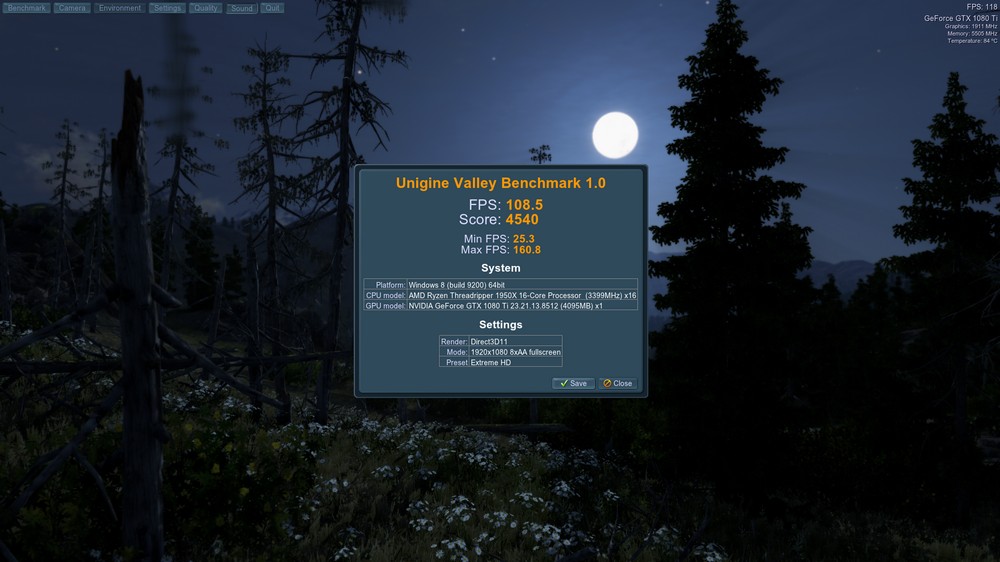

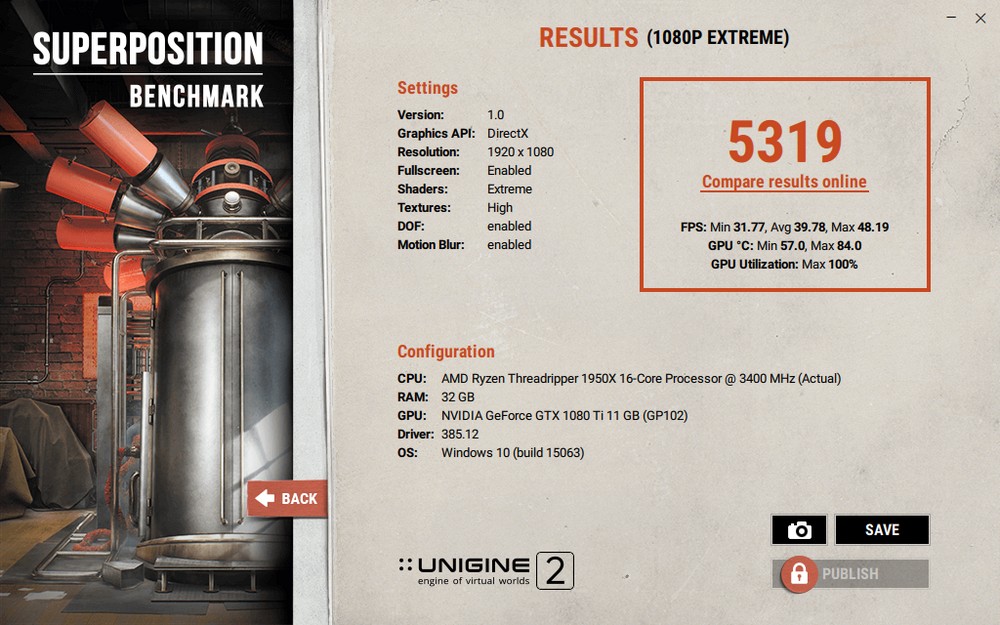

而 Unigine 遊戲引擎的 Heaven 測試於 Extreme 設定下獲得平均 159.0 fps、Valley 平均 108.5 fps,而最新的 Superposition 1080p Extreme 測試則是平均 39.78 fps。

↑ Unigine Heaven 159.0 fps。

↑ Unigine Valley 108.5 fps。

↑ Superposition 1080p Extreme 39.78 fps。

超頻方面,定頻 4 GHz 下有著明顯的性能提升,只不過想上 4.1GHz+ 似乎不是那麼容易,也可能是目前散熱器無法壓住溫度的關係所致。

↑ 4GHz 超頻設定。

ROG AREION 10G 與 802.11ad 60GHz Wi-Fi 測試

ROG AREION 10G 與 802.11ad 60GHz Wi-Fi 測試

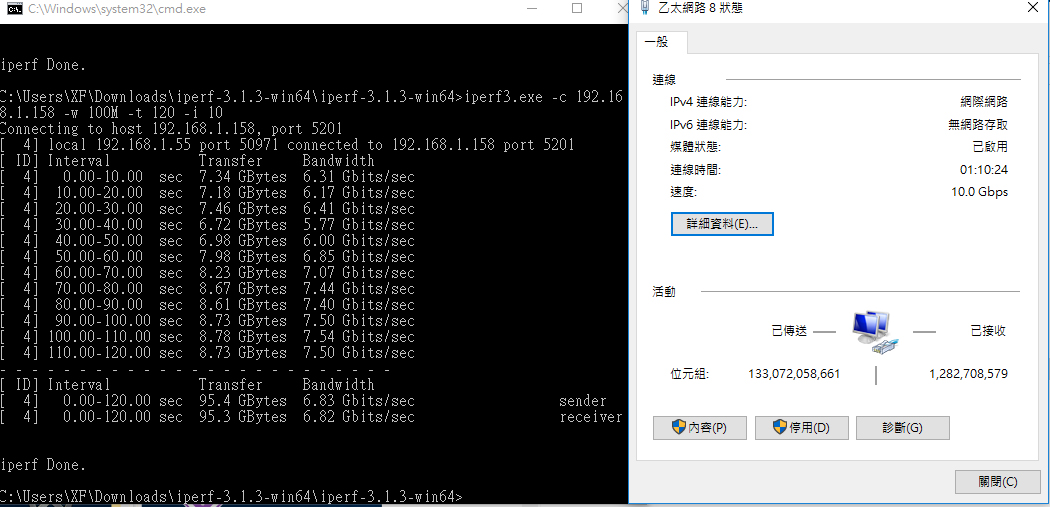

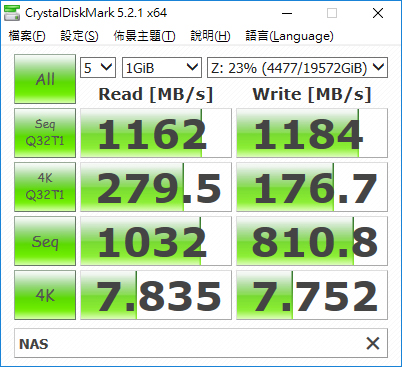

測試使用兩台 10GbE 電腦連接至 QNAP QSW-1208-8C 交換器,透過 iPerf3 –c server ip –w 100M –t 120 –i 10 進行測試,兩台電腦 10GbE 戶傳速度平均約在 6.83 Gbps;接著換成對 NAS 存取檔案測試,測得循序讀取 1162 MB/s、寫入 1184 MB/s 之速度,讓玩家可升級內網至 10GbE 的網速。

↑ 10GbE iPerf3 測試。

↑ 10GbE NAS 測試。

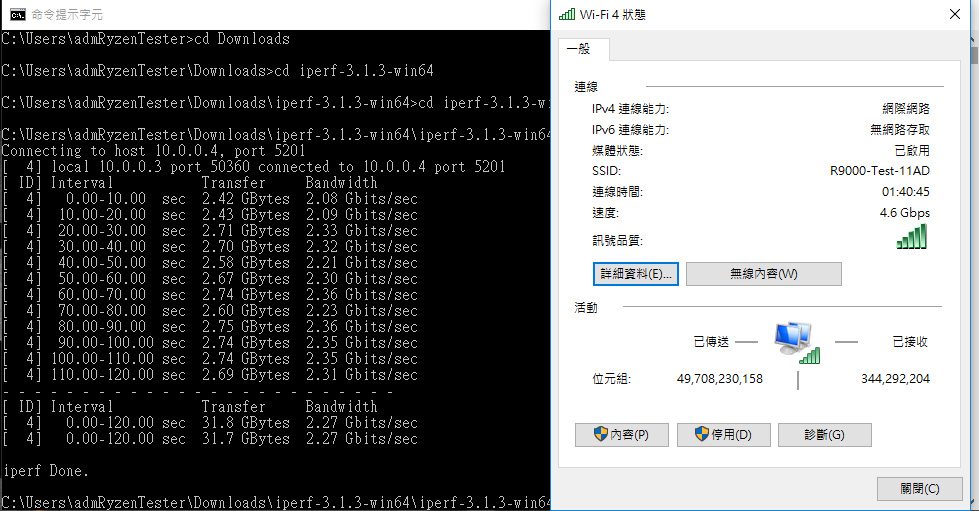

至於 802.11ad Wi-Fi 測試,則是採用 NETGEAR R9000 做為無線路由器,而主機板則使用 60GHz Wi-Fi 與路由器連接,透過 iPerf3 –c server ip –w 100M –t 120 –i 10 進行測試,而 Server 端則是使用 10GbE LAN 與 R9000 連接。

測試結果,單 1T1R 60GHz 的 802.11ad Wi-Fi,連結速度可達 4.6Gbps,而實際傳輸可達 2.27 Gbps 速度,比起 1Gbps LAN 還要快上許多。

↑ 802.11ad 60GHz Wi-Fi 測試。

總結

總結

ROG ZENITH EXTREME 集結了ASUS主機板的各項心血,有著一體式 I/O 背板,以及 DIMM.2 的新設計,更加入 802.11ad 60GHz Wi-Fi 與 10GbE LAN 的連線能力,可謂目前功能最多、網路技術最齊全的一張主機板。

性能方面也能滿足 Ryzen Threadripper 的需求,給到雙 8-pin CPU 供電,讓超頻玩家可挑戰 Threadripper 的極限;擴充方面 4-Way SLI / CrossFireX、3 組 M.2 NVMe SSD,亦可滿足多卡專業繪圖,或需要高速儲存的用戶,只可惜目前 AMD 還尚未支援 NVMe SSD RAID 功能。

X399 主機板目前最強的就這塊 ROG ZENITH EXTREME。