大家看到標題上的技術名詞,想投降了嗎?LMR、PMR、SMR、CMR、HAMR、MAMR都是屬於物理層面上的讀寫技術,其用途是增加硬碟碟片上的資料密度;氫氣填充則是把更多碟片塞進硬碟內的技術;而512e、4Kn則是硬碟廠商推出Advanced Format(先進格式)後的產物,最終目的都是提升硬碟容量。接著,大王就要為大家深入講解這些是什麼東東!

LMR?PMR?CMR? SMR? HAMR?MAMR?

先從簡單的開始吧! LMR(Longitudinal Magnetic Recording,縱向磁記錄)是 CMR(Conventional Magnetic Recording,傳統磁性記錄)的其中一種,是上一代硬碟所採用的寫入技術,磁性記錄顆粒的易磁化方向(磁碟上最容易磁化的方向)相對於碟片是平行的,顆粒沿著碟片圓周以端對端排列,在造出更大容量的碟片的同時,顆粒的密度就愈高,顆粒的尺寸也相對愈小,但受物理定律所限,當顆粒的尺寸造得太小後,顆粒就會變得不穩定,令數據有機會損壞。因此,後來發展出 PMR (Perpendicular Magnetic Recording,垂直磁記錄),PMR也是CMR的其中一種,硬碟碟片上的磁性記錄顆粒的易磁化方向相對於碟片是垂直的,使顆粒的密度可以再提高,令硬碟廠商可以造出更大容量的碟片,這技術到現在還被廣泛使用。

然而,雖說 PMR (Perpendicular Magnetic Recording,垂直磁記錄)技術可以提升顆粒的密度,但仍然會受物理定律所限,碟片的容量又會遇到樽頸。因此,聰明的硬碟廠商又發展出另一技術 – SMR (Shingled Magnetic Recording,疊瓦式磁記錄),以再次提升磁錄密度。

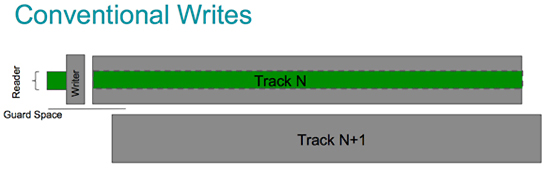

- 傳統磁軌間距

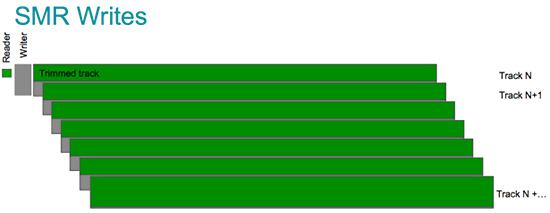

- SMR 技術磁軌間距

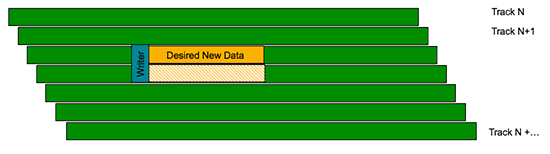

- 寫入器與磁軌重疊

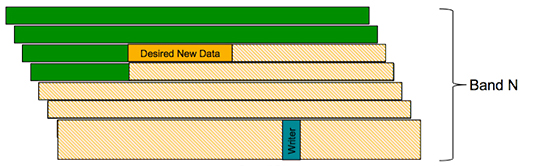

- SMR 頻帶結構

說到 SMR (Shingled Magnetic Recording,疊瓦式磁記錄),必先說明磁頭的架構;記錄磁頭可分為寫入用(寫入器)及讀取用(讀取器),一般而言,寫入器的磁頭體積是比讀取器的磁頭大,在硬碟進行寫入時,磁軌與磁軌之間會預留間距,防止資料出現錯誤。據硬碟廠商資料指出,磁軌間距會隨著記錄磁頭的讀取器和寫入器大小而縮小,但磁頭的物理大小已經發展到接近極限,縮無可縮,使碟片密度無法提高。透過 SMR 技術,磁軌間距可以被壓縮及拉近,磁軌會如屋瓦般彼此重疊,使相同空間內可寫入更多資料,進一步提升資料密度。但是,這個技術是有代價的,正如前面所說,寫入器的磁頭體積比較大,假如用家需要重新寫入或修改硬碟上的資料的話,探用 SMR 技術的硬碟不單止要從磁軌上修改所要求的資料,更要修改後續的磁軌,直到整個硬碟的磁軌盡頭。為克服這個問題, 探用 SMR 技術的硬碟會把磁軌分成多個 Band (頻帶),每個 Band 的結尾都會採用 PMR 的傳統方式寫入,不作任何重疊,使修改資料時只需修改到 Band 的結尾,而非整個硬碟的磁軌盡頭,以改善重寫效能。採用 SMR 技術的硬碟一般建議用作數據歸檔用途,即是適合寫入後不再作修改的應用,如果是其他用途,大王還是建議你選購探用 PMR 技術的硬碟。

談完現在的硬碟技術,也簡介一下未來的硬碟讀寫技術:HAMR ( Heat-Assisted Magnetic Recording,熱輔助磁記錄) 及 MAMR(Microwave-Assisted Magnetic Recording,微波輔助磁記錄)。

- HAMR

- MAMR

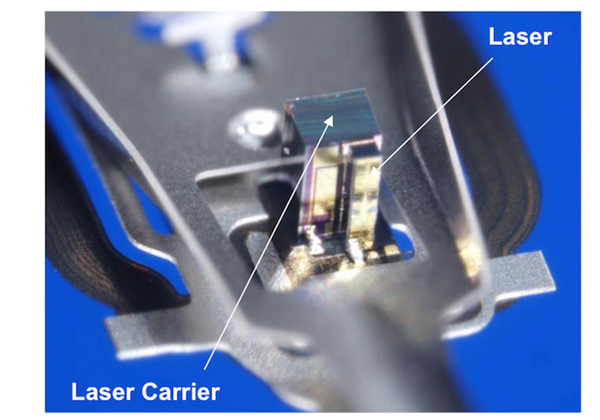

HAMR ( Heat-Assisted Magnetic Recording,熱輔助磁記錄) 技術是在寫入時利用 Laser 對碟片的寫入區域進行加熱,使寫入顆粒可以再縮小的同時而不影響資料的正確性;而 MAMR(Microwave-Assisted Magnetic Recording,微波輔助磁記錄)技術則在寫入時利用自旋力矩振盪器(Spin Torque Oscillator)在磁頭產生電磁場,使磁頭可以在較低磁性條件下進行寫入,即是跟 HAMR 一樣,可以在寫入顆粒可以再縮小的前提下正確完成寫入動作,兩種技術都使硬碟碟片上的磁軌密度再次提高,造出更大容量的硬碟。

空氣填充?氦氣填充?

一般硬碟內都是填充空氣(就是我們正在呼吸的空氣),因此在空氣填充硬碟上可以看到有排氣口,用作平衡氣壓。而氦氣填充硬碟(Helium-Filled)則是利用惰性氣體(氦氣)填充,氦氣填充硬碟都是採用密封式設計,以保留氦氣在硬碟內。到底採用氦氣填充有什麼好處?這先要由氦氣的特性說起。氦氣的密度只有空氣的7.2分之一,使硬碟碟片在氦氣環境下轉動時受到的磨擦力遠比空氣低,這不但可以減輕碟片的震動,也減低了硬碟摩打的阻力,從而降低硬碟發熱量及功秏,也使硬碟運作得更安靜。另一方面,因碟片可以在低阻力環境下轉動,令硬碟廠商可以塞進更多碟片到標準3.5″硬碟內,在不改變磁軌密度下,大大提高硬碟容量,目前已經有廠商塞8塊碟片進入標準3.5″硬碟內,造出使用 PMR 技術的 12TB 硬碟,也有廠商推出使用 SMR 技術造出 14TB 硬碟。同時,因硬碟是密封的關係,在機房應用上,可以把氦氣填充硬碟放到不導電的液體上進行冷卻,提供更環保的散熱風案。

這方案是不是沒有缺點呢?答案是有的!因氦原子的體積極小,氦氣填充硬碟內的氦氣有機會出現洩漏的情況,但大王認為現今的氦氣硬碟已經是第三代產物,隨著硬碟廠商的技術進步,密封技術肯定再有改善,這個問題根本不必過份操心,重點還是多備份,才能確保資料安全。

512e? 4Kn?

舊款的硬碟,都是採用512bytes作為磁區的大小,每個磁區中都包含用作確保資料正確性的ECC及磁區標頭(含Gap、Sync、Address Mark),以上的標頭及ECC共佔了 65bytes,使每個磁區真正存放資料的空間只餘下447bytes,即每個磁區只有約88%的儲存效率。提升硬碟碟片容量的其中一個手段是增加磁區儲存效率,精明的廠商因而共同把磁區的大小改定成4K大小,令每個真正存放資料的空間提升至3981bytes,達成約97%磁區儲存效率。這就是硬碟上標記的 Advanced Format (先進格式)。

這時候,問題就來了!現今大部分的電腦系統仍然有很多層面在使用512bytes作為磁區大小,因此硬碟廠商為使用Advanced Format的硬碟推出了 512e (512 emulation,512 位元組磁區模擬)及 4Kn (4K native,原生4K)兩款制式的硬碟。

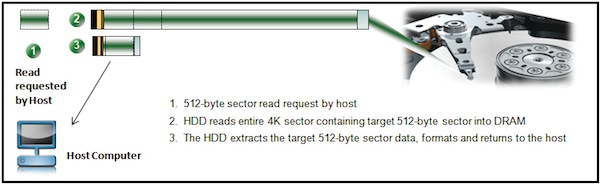

- 512 位元組模擬的可能讀取順序

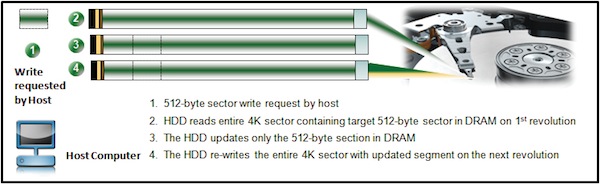

- 512 位元組模擬的可能寫入順序

所謂 512e,即是硬碟內部是以 4K 磁區運作,但與系統溝通時則假裝成 512bytes 磁區,使Advanced Format硬碟能在各個系統上運作,提供更高的兼容性。同時,現今的作業系統都預設支援 4K 對齊功能,因此都不會因使用Advanced Format硬碟而出現效能問題。至於512e硬碟如何把硬碟內部的4K磁區模擬成512bytes磁區,有興趣的朋友可以參閱上圖。

而4Kn硬碟則需要電腦系統直接支援 4K 磁區,由於不論是硬碟本身或是電腦系統本身都是利用4K磁區進行讀取及寫入動作,使讀寫時更有效率,效能也因此較佳。

總結

現今硬碟的技術五花八門,但大王可總結出一個重點:

除了購買採用 SMR 技術及 4Kn 制式的硬碟時需要注意外,其他都可以放心購買!

大王也在此期待硬碟廠商再有技術突破,推出更大容量、更高效能及更耐用的硬碟。

參考資料:

https://www.seagate.com/tw/zh/tech-insights/advanced-format-4k-sector-hard-drives-master-ti/

https://www.seagate.com/tw/zh/tech-insights/breaking-areal-density-barriers-with-seagate-smr-master-ti/